■新短歌入門

新短歌入門1 ・新短歌入門2 ・新短歌入門3・新短歌入門4・新短歌入門5・

新短歌入門6・新短歌入門7・新短歌入門8・新短歌入門9・新短歌入門10・

新短歌入門 1

=よりよい歌づくりのために=

「生きること 歌うこと」

津田 道明

昨夏の全国総会で議論された、新しい会員への創作支援について、常任幹事会はその一つとして、「新・短歌入門」の連載に取り組みます。多くの会員が参加し、意見を出し合い、協同の〈入門講座〉を作り上げましょう。

(1) いのちの一秒、刹那の愛惜

石川啄木は、『一握の砂』の原稿を書店に渡した後、最初に書き上げた原稿は若山牧水の『創作』に発表した「一利己主義者と友人との対話」です。「…一生に二度とは帰ってこないいのちの一秒だ。おれはその一秒がいとしい。ただ逃してやりたくない。それを現すには…歌が一番便利なのだ」(明治四十三年十一月)。さらに翌月、朝日新聞に、「忙しい生活の間にこころに浮かんでは消えてゆく刹那刹那の感じを愛惜する心が人間にある限り、歌というものは滅びない…」と書きます(十二月「歌のいろいろ」)。まるで自身の短い生涯と、逆に歌い継がれている作品の生命力を示しているようです。

「入門講座」で、まず強調したい第一のポイントは、作歌にあたって、めいめいが、自分のこころの中の浮かんでは消える心の起伏をしっかり見つめる、ということです。

あなたの得た感覚、思い、感情は、あなた自身のもので、他の誰のものでもない。あなたにしか歌えないものです。

翻って、日々の私たちの生活の現場では、高齢者の切実な暮らしの問題から乳幼児、児童の虐待の問題まで、さまざまな現代のあたらしい貧困といのちの深刻な問題状況が浮き彫りになっています。

(2) 老いの感慨─西行と岩田正の場合─

そのなかで、まず、高齢化率が、やがて40%になろうかという「老いの問題」に注目しましょう。

老いと死を切実に詠った西行の歌が『山家集』にあります。

死出の山 越ゆる絶え間はあらじかし なくなる人の数つづきつつ

年たけてまた越ゆべしと思ひしやいのちなりけり小夜の中山

西行は源(木曽)義仲の入京と混乱、平氏一門の敗走という時代状況をリアルに見つめています。そのなか、東大寺の重源の依頼を受け、奥州藤原秀衡に大仏再建の勧進のため、六十九歳という当時としてはかなり高齢での、しかも源頼朝と藤原氏との緊張関係のもとでの旅に出ます。時に一一八六年。「いのちなりけり」は西行の実感そのものでしょう。

次に古典の世界から、現代の短歌に視点を移します。

おさらひのつもりで妻にさよならと言へばにはかに悲しみ溢る

二〇一七年十一月、九十三歳で亡くなった岩田正の最終歌集『柿生坂』から引きました。自分の方が先に逝く、そんなことを作者は感じていたのでしょう。その時になって慌てふためくことのないように、〝さよなら〟ということを考えてみた。しかし、実際に口にした途端、悲しみがこみあげて、あふれてきたと歌っています。

この歌には自分自身の生き方へのふり返りがあります。

岩田には「ひとだれもさよならだけの人生かさよなら言はぬがわれの身上」という歌があって(『郷心譜』)、「人生別離足る」という原詩のように、人との関りにこだわってきた。

しかし最終歌集にあっては、そうした緊張がやや解けてきて実感の色彩が濃くなりますが、『郷心譜』には妻(馬場あき子)を歌った印象深い歌もあります。

イヴ・モンタンの枯葉愛して三十年妻を愛して三十五年

(3) 深いことをやさしく

短歌にとって、〝何をうたうか〟はまず第一義的な問題ですが、同時にそれは、いかにうたうか、ということと密接に結びついています。その点を、「老い」の問題に関わって考えてみましょう。

西行を慕い、後を追い続けた一人に芭蕉がいます。

芭蕉は死の前年、元禄三年(一六九三年)には甥の桃印が三十三歳で死に、翌年六月には、芭蕉の最も近くにいた一人、寿貞(尼)が深川芭蕉庵でなくなります。そして旅の最後、元禄四年九月に奈良を経て大阪に入りますが、九月の終わりから、深刻な下痢状態が続きます。

この道や行く人なしに秋の暮

この秋は何で年よる雲に鳥

旅に病んで夢は枯野をかける

前二首は九月二十六日の句。山本健吉はこの第二句を芭蕉の絶唱としています。最後の句には「病中吟」という付記があり、いわゆる辞世の句ではありません。

芭蕉のたどり着いた境地は〝かるみ〟と呼ばれていますが、この境地に最も近いものを考えると、「高くこころをさとりて俗に帰るべし」という一節に辿りつきます(『三冊子』)。

句の表現はあくまで平易。「何で」、「病んで」と、つい、口にしてしまうような表現には切なさがこもっている。

消えていく者、さまよう者。そして誰の姿も見えない道。芭蕉の心的世界はまことに孤独という事につきる。芭蕉は五一歳で亡くなっていますが、死の直前にあって、その孤独の道をなお進もうとする姿勢の高さ、深さを実にわかりやすい言葉によって表現する態度に驚きを禁じ得ません。

(4) 短歌の形式要件─五句三十一音─

短歌が持つ、最大にして最小の形式要件は、短歌が五句三十一音からなる文学形式である、ということです。

5・7・5・7・7という組み合わせ自体が歌のリズムを作り出すので、コトバの海から自分の思いに最適な五音、七音を掬い取るのですが、この力を最短最速に養う方法は、いわゆる名歌に学ぶことです。もちろん百人一首など、馴染み深い古典に親しむことも大事ですが、とくに近・現代短歌のさまざまな表現方法から大いに学ぶことが大切です。

函館の青柳町こそかなしけれ

友の恋歌

矢ぐるまの花

啄木のこの一首は五句を三行書きにして、リズムをさらに強調しています。また五句のうち、二句を地名に充て、三十一音のなかで用言(形容詞)は一つだけ。あとは全部名詞を助詞、助動詞が繋いでいる。また五句それぞれの最初と最後の文字の母音はa-o、a-o、a-e、o-a、a-aとなっていて、「かなしい」けれども、開放的な、からっとした雰囲気がある。じつに大胆な一首です。

逆に、先の岩田正のほか、窪田空穂、土屋文明など長命の歌人の晩年の滋味深い歌も味わうべきものです。

はらはらと黄の冬ばらの崩れ去るかりそめならぬことの如くに

窪田空穂(『老槻の下』)

今朝の足は昨日の足にあらざるか立ちて一二歩すなわち転ぶ

土屋文明(『青南後集以後』)

空穂八十三歳、 文明九十九歳の時の歌です。

岩波新書の『老いの短歌』(小高賢)が出た二〇一一年前後から、短歌雑誌などで高齢者の短歌の特集が組まれるようになってきましたが、この土台には、地域における取り組みがあります。その一つ、宮崎から始まった「ふれあい短歌大会」の優秀賞作品から、「黄昏」の歌。( )は応募者の年齢。

人去るに残るブランコ揺れやまず夕焼空の美しきかな

2008年 津田ヱイ (105)

この世にてあの世を思う夕まぐれほわんほわんと合歓の花咲く

森 晴子 (90)

銀色に街はたそがれ帰るべき私のはどこにも見えぬ

2017年 藤本アサ子(100)

一首目は2音の言葉が多く、ブランコの揺曳感と重なっています。二首目は比喩の表現でオノマトペ(この場合は擬態語)による比喩が、三首目は上句と下句が対比的な構成となっていて印象を強めています。五句三十一音の世界は、(1)の啄木の言うとおり、さまざまな可能性を秘めています。

(5) 素材の広がりー社会的問題をどのように歌うかー

以上の作品は、作者自身の直接的体験にもとづく短歌世界ですが、一方私たち個人の生活環境は、これまでのどの時代よりも社会や時代と結びついてきていて、歌の素材もまた、直接的な体験を越えて、遥かに広がったものとなっています。

国内の乳幼児の虐待の深刻な問題が問われる一方、ユニセフによれば世界の深刻な児童労働は一億数千万人とも言われ、時にはリアルタイムで現場の映像が届く時代です。そうした〝間接体験〟も含めて、私たちは応答せざるを得なくなってきています。

こうした時代環境の中での歌づくりの意味が広く問われたのは〈3・11〉でした。溢れるばかりの〈情報〉のなかで、どのように真実を歌いあげるか。

この問題は、沖縄の問題、平和の問題、憲法問題とも通底します。こうした問題を直接的体験ではない方法で、私たちはどのように歌っていくことができるか。

この手掛かりと考えられるのが、昨年から、広く社会的に注目された、非正規雇用の青年の生と死を問うものとなった『滑走路』─萩原慎一郎─をどう読むか、という問題です。

夜明けとはぼくにとっては残酷だ 朝になったら下っ端だから

非正規の友よ、負けるな ぼくはただ書類の整理ばかりしている

こうした声に応えられるのは非正規の人だけだろうか。

いや、正規で働いている人、退職した人、学生、主婦などさまざまな人がこの歌に反応し、短歌とは縁遠い人の間でも読まれたように、作品を挟んで作者と読者が向き合って、作品世界が共有されました。

このことは、現代社会のさまざまな問題に対して、ただ一方的に自分の思いや感情を吐露するのではなく、読み手との共感をどのように形成し、深めるか、という視点を持って作品創造に向かうことが大切だということを教えています。

「新・短歌入門」を自他の〈対話〉を根底にした学びの創造の場として作っていきましょう。

新短歌入門 2

=よりよい歌づくりのために=

「短歌の〝カタチ〟をつかむ」

津田 道明

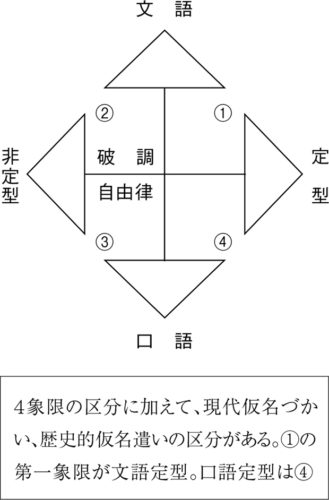

前号第1回講座について、とくに(4)短歌形式要件の問題について、形式論よりも、老いの歌をなど、何を歌うか、が中心で、形式の問題が手薄だったのではないか、という指摘が寄せられました。そこで第2回講座ではあらためて短歌形式の問題を学びます。まず短歌の形式を、定型・非定型、文語と口語の4要素を図にしました。

図は文語と定型の関係を縦軸に、定型と非定型を横軸にとって、それぞれの相関を示しています。こうしてみると、新日本歌人協会は、この4象限の形式すべてに関わっており、現代短歌の全体的な活動の一翼を担っていること、また4象限は相互に一定の親和力があることがわかります。

(1) 歌のなりたち

短歌が他の文学形式と区別される最大の特徴は、五・七・五・七・七音の五句三十一音からなる定型詩である、ということです。そして、この「短歌」を中心に、長歌(五七五七…五七七音)、旋頭歌 (五七七五七七音)などを含め、四五〇〇首余の歌が集められた歌集が「万葉集」です。

ざっくり言えば、7世紀の舒明天皇の時代から八世紀の後半まで百数十年かけて、巻一、二を「原万葉集」として順次編纂され、いくつかの段階を経て、最終的には大伴家持が成立に大きな役割を果たしたとみられています。

編集過程を分析し、その意図や方針を検討することも大事ですが、今回は作品の型式に注目し、短歌がどのように形成されてきたのか、ということを考えていきたいと思います。

それは、万葉仮名などが発明される前の、また「短歌」という形式が確立する前の、口誦のうた、さらにもっと前のかけ声や唱和などが、私たちの祖先の記憶に根強く残っていたのではないか、という、原初への思いにつながります。

たとえば、万葉集巻第十一の巻頭には、人麻呂歌集の十二首を含む十七首が旋頭歌として置かれています。そのなかに、「朝戸出の君が足結を濡らす露原早く起き出でつつ我れも裳裾濡らさな」があるのですが、これは、上三句を受けて別の人が下三句を唱和したといわれています(伊藤博校注 『万葉集』下、また大野晋『日本語の世界1 日本語の成り立ち』)。

右方 上三句 朝戸出の 君が足結を 濡らす露原

左方 下三句 早く起き 出でつつ我れも 裳裾濡らさな

と掛け合う。この原型は、朝の作業に出かける際の、あるいは一夜を経て、また別々の昼を過ごす二人の、互いの声の掛け合いではなかったでしょうか。

〈歌〉の成り立ちについては、呪術や信仰に起源を求める説や恋愛起源説などもありますが、狩猟や農耕など、生存のための共同作業にねざす労働起源説は説得力があります。

万葉集二十巻のうち、第一巻は「雑歌」、第二巻は「相聞」と「挽歌」というようにまとめられています。相聞は「あいごこえ」とも言われ、唱和、応答から、中心は恋愛を歌うものです。挽歌は悲傷の歌、葬送の歌であり、雑歌は、この二つ以外の、国見の歌と呼ばれる国や自然の讃歌、生活の歌などです。

万葉集第一巻(雑歌)の第一首、つまり万葉集の巻頭歌は雄略天皇の歌であり、第二巻(相聞)の冒頭歌は、仁徳天皇の妃である磐姫の歌が置かれています。さきに、万葉集は七世紀の舒明天皇の時代からの歌が集められている、としましたが、仁徳~雄略天皇は五世紀ですので、2世紀も前です。ここには「原万葉集」を編集した人の歴史認識─舒明期の前は、「古事記」下巻が示す時代である─が編集者の念頭にあったのではないか、といわれています。万葉集は、ただ古い歌を集めた、というものではなく、〈歌とは何か〉、ということを考えていたある集団が、意識的に歌を集め、編んだものといえるでしょう。「万葉」とは、よろずのことば、という説と万世という、永遠に続く歴史をあらわすという説がありますが、私の理解は、連綿と続く歴史、という認識を持って集められた万の歌の集積、というものです。

(2) 短歌の音数と意味性

〈うた〉の原型としてのコトバのかけあい、唱和、そして〈響きあい〉ということを考えると、五音、七音は最初に約束事として決められたのではなく、実際には四音、六音、八音などさまざまな音数律が働いていたのではないか、ということが考えられます。多様な形式の歌の痕跡が残っているのです。

その象徴的な音の風景が万葉集の巻一、巻頭の雄略歌です。

籠もよ み籠もち 掘串もよ み掘串もち この岡に 菜摘ます子 家告らせ 名告らさね…

順に、3・4・5・6・5・5・5音と続きます。

最初は一音ずつ伸びて、徐々に調子が高まり、せりあがってきて、以後、5音と6音で安定します。

また古事記や日本書紀には「歌謡」と呼ばれる「歌」が二百首以上ありますが、そこには五句三十一音以前のさまざまな音数表現を考えさせる歌があります。万葉の歌人たちも、きっと指を折り、声を出して歌を創っていったのでしょう。

短歌の歴史をたどると、五句三十一音を基本としつつ、意外に可変性がある、ということを覚えておきましょう。

さらにさかのぼって、こうした音数の発生がどのようなものであったのか、ということもたいへん興味深い問題ですが、今回はそこまでは立ち入らずに進みます。

歌づくりの場合に、コトバ、伝えたい文字表現が五音、七音に収まらない! ということがあります。定型の場合の音数の過不足は「破調」といいます。口語歌で、音数にこだわらない場合は「破調」とは言いません。この対策で、現代短歌の場合、「句またがり」といって五音、七音をそれぞれ越境する方法があります。では次の歌は?

憂かりける人を初瀬の山おろしはげしかれとは祈らぬものを 源 俊頼

百人一首から。私につれない人のことを(なびかせようと)、長谷の観音に祈ったが初瀬の山おろしの風よ、こんなに激しく吹けと祈ったのではなかったのに〟という意味ですが、意味から音数を区分すると8音+9音+14音(7+7)です。「憂かりける人を」+「初瀬の山おろし」+「はげしかれとは祈らぬものを」となりますが、実際に読んでみると、初句の五音のあとに軽い休止が来ての8音ですから、57577という歌の理解も成り立ちます。

この歌は定家の『近代秀歌』には「やまおろしよ」と表記されていて、どちらも三句切れですが、「山おろし」では、憂かりける人に焦点が絞られ、「山おろし(よ)」では三句が6音になり、かつ感動の助詞がついていますから、山おろしに対する呼びかけとなって、焦点が、〝風〟に移る。

音数の区分と意味上の八九(十)七七音とのズレがあり、かつこのズレによって、焦点が二つ生まれます。二つの解釈が重なりあうことで、焦点が分裂せず、逆に歌の世界を深くしています。定家も父の俊成も、この歌を高く評価していますが、それはこの二重性による深みだと私は思います。

次に、最初の座標の左上、第二象限の「文語非定型(破調)」の歌を考えてみましょう。例えば次の歌。

納戸の隅に折から一挺の大鎌あり、汝が意思をまぐるなといふがごとくに 若山牧水(『みなかみ』)

7・9・6・11・8です。焦点は第四句。「汝が意思を」で区切れば、形式的にはここだけ定型の音数になりますが、意味的には分断され、分断されたた分、歌勢は弱くなります。

啄木を看取った後、牧水は様々な事情から宮崎に戻らざるを得なくなります。『みなかみ』はその苦闘の歌集です。

歌を作っていくときに、どうしても定型に収まり切れない場面がありますが、その時は、この牧水の歌を思い出しましょう。〝何となく〟でなく、破調の場合には、定型のルールを、断固たる意志で破らなければいけないのです。

(3) 短歌の音楽性

また音数の問題と強く結びついていますが、短歌における音楽的要素、耳で聞く、ということも、とても重要です。

多摩川にさらすさらす手作りさらさらに何ぞこの児のここだ悲しき

万葉集巻十四、東歌の一つ。「手作り」は国に納める税の一つ、この地方の特産物を「調」として納める布です。

「多摩川にさらす手作り」が序詞として働き、「さらす」という言葉から、さらさらとした川の流れを連想させ、加えて、ますます、ということも掛けられています。

また明るいA音ではじまり、S音の軽やかさに引き継がれ、最後はK音の硬さ、鋭さに収斂される展開は、口承のなかで造り上げられていった印象を強く与えます。

島木赤彦が最晩年に残した『万葉集の批評と鑑賞』の最初に置いたのは巻十四の、信濃、関東の「東歌」でした。

下野野安蘇の川原よ石踏まず空ゆと来ぬよ汝が心告れ

雄略歌にも出てくる「告れ」ですが、こちらは、会いたくて会いたくて、空を飛んできた、と歌っています。言葉が感情に追いついてない、という感じさえあります。声に出すと、このもどかしいまでの急迫した心情が伝わってきますし、この真情の吐露こそが、赤彦を引き付けずにおかなかった。

このような、実感のこもったや描写や表現は、働き、暮らしを重ねてきた現代の高齢歌人に大いに期待されています。

さて、下野の歌を読んで、思い出した白秋の歌があります。

君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ 北原白秋(『桐の花』)

「石」や「よ」、結句の命令形の配置などからです。こちらはいかにも近代の都市的な抒情に充ち、陰影が濃いのですが、とくにk音、ⅰ音、ニ、三句の頭韻なども実に印象的です。口ずさみ、耳で聞き、感受する力を作りましょう。

新短歌入門 3

=よりよい歌づくりのために=

「歌づくりの方法の伝統をまなぶ」

津田 道明

(1) 「歌」ができない悩み

「新・短歌入門」を読んで下さった方から、〝連載を読み始めたが、歌づくりに繋がらない〟、〝毎月の歌会の一首に悩んでいます〟、〝詠もう、詠もうと思っているけど、まとまらなくて困る〟、〝短歌とは何だろう、と考えるのも大事とは思うが…〟等の便りが届きました。

こうした悩みは、初学の人だけが抱えているのではありません。経験を積んだ人も同じで、逆に、経験を積むほど悩みは深くなるとも言えます。ベテランだからと言って、言葉の引き出しを開け、適当に組み合わせれば、一丁上がり! というわけにいきません。

そこで、歌ができない、という問題を立ちいって考えると、「何を」という歌うべき主題が漠然としているために、対応する言葉が出てこない、ということと、一方、言葉が出てこないために、歌の主題が明らかになってこない、歌いたい事柄の輪郭が明瞭になってこない、という二つ事柄が相関していることに気づきます。

ですから、歌ができない場合は、歌うべき対象―主題、感動ということと、言葉の表現の二つを関連させながら、考えていかねばなりません。

こうしたもどかしさは、まだ言語活動の法則を持たなかった、あるいはコトバもなかった遥か遠い時代の人たちの悩みに通じています。

マンモスを追いながら、この獲物のことをどう仲間に伝えればよいか、あるいは熱が出た子どものことをどうやってみんなに知らせるか。

文字によって、暮らしや歴史を記録する遥か以前から、身のまわりの様々な事象の一つ一つを表現することに躓き、苦しみながら、人間は言葉を育て、表現の方法を豊かなものにしてきました。

五句三十一音の定型というのは、このような長い前史をも乗り越え、言語表現を共有するための有効な手立てとして獲得された技術です。

第3回は、短歌についての「歌論」の伝統を辿りながら「歌づくりの方法」を学ぶことにしましょう。

(2) 歌づくりの悩みに「型」で向き合う。

575…という型に言葉を注げば、「短歌」は間違いなく生まれます。例えば、この季節の唱歌と言えば、名作「夏は来ぬ」。

卯の花の匂う垣根に

時鳥(ホトトギス)はやも来鳴きて

忍音(しのびね)もらす

夏は来ぬ

作詞は万葉学者でもある佐佐木信綱。明治29年作。信綱は二十首を越える万葉のホトトギスの歌を下敷きにして想を得たと思われます。

「忍び音もらす」までで、57577。最後の「夏は来ぬ」は〝以上をまとめて、「夏は来ぬ」〟、という、主題の提示です。信綱は千年以上前の人の歌づくりを追体験しながら、歌う「唱歌」に転換しています。

「夏は来ぬ」の作詞から十数年後、石川啄木は、北海道から上京したものの、創作に悩み、ある夜「手すさび」のように歌が次々と出てきて、夜が明けてからも感興が尽きず、二日かけて二六〇首余りを歌い上げたことがあります。明治四一年のことです。一家の生活と自分の存在を懸けた小説という文学行為への絶望的な挑戦の行き詰まりから、五七五七七の定型歌が爆発したように生まれました。

信綱の場合は、唱歌という音楽形式の特性もあり、より分かりやすく、共感を持って受け入れられるような表現を徹底して追求したという事情があり、逆に啄木は文学上も生活上も、一身上の行き詰まりの末に歌を吐出せざるを得なかったという二つの極端な事例なのですが、両者の営為を可能にしたのは、定型という表現形式の存在です。

(3) 〈思い〉をどう伝えるかー大伴家持の場合

短歌は、作者の内面のさまざまな思いや感情を五句三十一音の詩形に表現することだ、ということは、わが国最初の歌集である万葉集にも示されています。のちに短歌論、あるいは「歌学」と呼ばれるようになる、短歌とは何か、という問いに応えているのは大伴家持。〝家持の絶唱〟(山本健吉)とされる巻十九の作品と詞書にあります。

うらうらに照れる春日に雲雀上がり情悲しも独りし思えば(4292)

春日遅々にしてひばり正に鳴く。悽惆の意、歌にあらずしては撥ひ難きのみ。よりてこの歌をつくり、締緒を展ぶ。

「情」はこころ、です。短歌は抒情歌であると言われますが、まさに心を抒(の)べる歌です。この孤独な、悲しい気持ちをはらうには歌によって表現するほかはない、短歌とはそういうものである、という家持の自覚がここにはあります。

家持がこうした心境を歌に託さざるを得なかったのは、彼自身の置かれていた政治的立場の反映です。かつて天皇家を支えていた最大の古代勢力であった昔日の大伴氏は衰え、諸豪族も衰退し、天下に君臨しているのは、ひとり藤原氏のみ。一族の氏の長であった大伴家持は、現実政治に対してはあまりに無力でした。万葉集において、制作年が明らかな最後の作品は、家持は四一歳、759年の歌。当時因幡の国の国司であった家持の正月一日の歌です。以後没年の785年までの26年間の歌は、現在までわかっていません。最期は持節征東将軍として東北、多賀城にあり、そこで没したとされています。

また家持の死後起こった事件であるにもかかわらず、藤原種継暗殺の首謀者として除名され、私財は没収、嫡男も配流されます。その後、家持が罪科を除かれて本位(従三位)に服するのは、平安遷都の直前のことでした。晩年二十年以上の間の歌が残されていないのは万葉集の謎の一つですが、前出歌は家持36歳の歌ですから、68年の生涯のうち、後半生は、実に鬱々たる人生であったと言わなければなりません。この長き沈黙を考えると、掲出歌は、決して青年期の感傷ではなかった。

家持が示した歌への自覚は、次の時代の土台となっているといえます。

(4)古今和歌集の仮名序と真名序

「やまとうたは、ひとのこころをたねとして、よろづのことの葉とぞなれりける」。

古今和歌集の仮名序の書き出しです。もう一つの漢文体の真名序の最初の部分を読み下すと「それ和歌はその根を心地につけ、その華を詞林に開くものなり」です(岩波「日本古典文学大系8 古今和歌集)。

万葉集に採録された歌からみて、その最終的な成立は奈良時代末から平安初期にかけてとされていますが、それから百年後の905年(延喜5年)四月、「やまと歌」の編纂が命じられます。「やまと歌」というのは、この百年の間に、たびたび編まれている勅撰の漢詩集の「からうた」に対置しての「やまと歌」、「和歌」でした。「古今集」は略称。正式には古今和歌集です。

この二つの序は、成立事情を語るだけでなく、短歌とは何か、についても論じ、さらに柿本人麻呂はじめ、多くの歌人についても触れた点で、初めての本格的な短歌論が記された記念碑的な歌集です。

先に二つの序文の冒頭を引きましたが、真名序の続きを現代かな遣いに読み下すと次のようです。

人の世にある、無為なることあたわず。思慮うつりやすく、哀楽あい変わる。感は志に生り、詠は言にあらわる。ここをもちて、逸せる者はその声楽しみ、怨ぜる者はその吟悲しむ。もちて懐を述べつべく、もちて憤を発しつべし。天地を動かし、鬼人を感ぜしめ、人倫を化(か)し、振譜を和ぐること、和歌よりよろしきはなし。

冒頭の部分を併せると、歌を草木にたとえて、和歌というものは「心で育てられて、言葉として表れる」(岩波『新古今和歌集』注)ことを強調しています。心がもととなり、「見るもの聞くもの」(仮名序)を通して詞となる、としています。

古今和歌集の編纂にあたったのは、序文には紀友則、紀貫之、凡河内躬恒、壬生忠岑ら、となっています。宮廷にあっては微官でしたが、政治的序列とはことなり、文学史、文化史に永久に名を留めることになりました。

万葉集以後においても尽きることがなかった歌の水脈をふまえた、仮名序の歌の世界を編者の一人、躬恒の歌に見ましょう。

風ふけばおつるもみぢば水きよみちらぬかげさへそこにみえつつ

風に散る紅葉が川におち(て浮かんでいる)、「水きよみ」=水が澄んでいるので、散っていない紅葉も水底に見えることだ、と読めます。散る、散らぬ、浮かぶ、沈むと対比的で、「そこ」も底と場所の掛け言葉になっています。この歌に付けられた詞を読むと、即興的に作られたようですが、たいへん理知的な印象があります。

〈心・こころ〉の問題を考える上で、大野晋は『日本語の世界 6』の中で「ウタ」の成立について、興味深い見解を示しています。

大野は、ウタフという語と語根を同じくするウタタ、ウタテ、ウタガフといった言葉を検討し、自分の気持ちが進行していく様子を語源とし、ウタフはその想念を言葉に表すことだったといっています。

「歌」という字は口を含む可という字が重なって音をあらわし、欠は口を開けた形を意味します。心の内にある様々な思いを外に出すこと、です。仮名序には「哥」とありますが、漢和辞典を引くと、「可」の原義は、屈曲を経て口から音が出る様を表すとあります。許可の可は、ですから、いろいろ考えてうえで、よろしい、ということなのでしょう。

訴える、という言葉が「うた」の源である、という説もありますが、白川静の『字訓』に従えば、促音便化する「うったえる」の前は「訴ふ」(ウタフ)とあるので、「ウタ」を語根とする点では同族でしょう。

このように、歌う、詠う(言葉を永く曳く)ということは、自分の内部にある思い、心の中あるものを、外に出すこと、他者に伝えることを原義としているとなります。

歌を作る時も、また歌を読むときも、自分は、あるいは作者は、なにを伝えようとしているか、ということを考えることがとても大事です。

表現の巧拙はまずはおいて、じっくりその歌に向き合って、作者の声を聞く、ことばをかみしめる、良き読み手が、良き詠い手に成長していくことにつながっていきます。

心をうたう、ということについては、さらに歌論は発展します。(以下次号へ)

新短歌入門 4

=よりよい歌づくりのために=

歌づくりの方法の蓄積をいかす

津田 道明

(1)短歌をどうつくるか─「歌論」の進展─

前回紹介した古今和歌集・紀貫之の時代からさらに進んで、平安時代中期に、藤原公任が登場します。後代の藤原俊成、定家の間に位置し、「新撰髄脳」(岩波「日本古典文学大系65 『歌論集・能楽論集』所収)などの歌論を残しました。同書の冒頭にはその短歌論の核心が端的に示されています。

うたのありさま三十一字そうじて五句あり。上の三句をば本と云ひ、下の二句をば末といふ。…哥は心ふかく姿きよげに、心におかしきところあるを、すぐれたりといふべし。事おほく添えくさりてやと見ゆるがわろきなり。一すじにすくやかになむよむべき。心姿相具する事かたくは、まず心をとるべし。終に心ふかからずは、姿を労わるべし。…いにしへの人おほく本に哥まくらをおきて、末におもふ心をあらはす。

心と詞を歌の二つの要素としてきた伝統に、公任は「姿」を加えています。久松潜一の補注によれば、「姿」は心と言葉によって表現された全体を意味するとされています。

その姿が「きよげ」であるかどうか、ということの意味は、言語表現による歌の世界における美の問題、美の認識の誕生を意味していると私は考えます。芸術の様々な分野─絵画的、音楽的、造形的な創造活動─と並んで、言語表現をも貫く「美」の追求が意識され始めたのです。

「おかしき」はもちろん面白い、という意味でなく「あはれ」という主観的感情と異なる、心の趣きを観照的に感受する精神。探求する姿勢をあらわしているようです。

こうした感覚は、事柄を多く連ねてはだめだ(鎖て、と読む人もいるくらい)、という指摘に連なり、歌の余剰をそぎ落とし、結晶化し、純化していくという現代短歌に繋がります。

では〈心と詞、姿〉の高みを目指すにはどうするか。まず心、次いで姿だ、と公任は述べた後、「本」と「末」を提示しています。「本」と「末」は上句と下句。「哥まくら」は歌枕で、短歌に登場する、良く知られた地名、場所をさしますが、ここでは「もっと単純に〈風景〉と理解して良い」(三枝昂之『短歌へのいざない』)でしょう。この〈風景と心〉を上句・下句に対応させる、組み合わせるという方法は、短歌の歴史では長く、広く受け継がれてきました。

公任はさきの主張の後、歌を引いています。その最初の歌。

風吹けば沖つ白波立田山夜半にや君が独り越ゆらむ(994)

読み人知らずの歌です。左注に、大和の家の心離れした男が、河内に出ていくのを、平静を装って見つつも、夜になっての山越えを案じている姿を記しています。この複雑なやるせなさ、思いの深さが「心」です。

初句、二句を「立つ」の序詞とし、地名をかけるだけでなく、男が越える山の彼方の波立つ海までも浮かべさせるという手の込みようですが、言葉の流れはいささかも澱んでいません。思いも歌も一途となって、乱れはありません。

(2)上句と下句の呼応

「本」と「末」、上句と下句について、長い歴史があると書きましたが、万葉集と近代短歌から作品をみます。

淡海の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしえ思ほゆ(266) 柿本人麻呂

清水へ祇園をよぎる桜月夜今宵逢ふ人みな美しき 与謝野晶子

人麻呂が仕えたのは天武天皇と持統天皇。天武天皇の父であり、持統天皇の夫であった天智天皇が開き、壬申の乱で灰燼に帰したのが大津京です。「夕波千鳥」は人麻呂の造語といわれていますが、上句は荒れた旧都の琵琶湖の情景です。目の前に、夕波に浮き沈む千鳥がいて、鳴き交わしている。ミ音の連続もあって、絵画的でありながら動的でもあります。そして下句は人麻呂の内面です。壬申の乱後の、世の中の移り代わりへの感慨です。

この歌の前には、「もののふの八十宇治川の網代木にいさよふ波のゆくへ知らずも」(264)があります。近江からの帰路に詠まれたものです。琵琶湖から唯一流れ出るのが瀬田川。途中、宇治川と名を変えます。川沿いに飛鳥に戻っていったのでしょう。ここにも人麻呂の複雑な内面が歌われています。

「宮廷歌人」と言われる人麻呂ですが、儀礼歌、公式歌の一方、その内面の深さ、懊悩を見るべきでしょう。

歌の構造の点では次の晶子の歌も同じです。季節は桜月夜(桜月夜も晶子の造語といわれています)の頃。場所は祇園界隈。清水の恋人のところに向かう道すがら、心躍りのせいか、道行く人も美しい。春の宵は春の酔いでもあります。

この二つの歌でもわかるように、〈風景と心〉は二元的ではなく、表裏の関係にあります。〈情景〉といっても良い。

「景色」は作者の心の、外界への投影です。自分の心の動きがあって外景を発見し、また外景によって、内部の心の動きが覚醒するのです。

このように、風景と内面を組み合わせる方法の源流をもう少したどっていきましょう。

(3)「正述心緒」と「寄物陳思」

万葉集は、全二十巻それぞれに特色ある編集方針を持っていますが、とくに巻十一、十二は他に見られない特徴があります。この二巻には「古今相聞往来歌類の上」、「古今相聞往来歌類の下」という総題がつけられています(この成立については『新潮日本古典集成 万葉集 三』の伊藤博の解説が詳しい)。

「相聞」は、もともと漢詩文においては相手と互いに消息を伝えあう、という意味から、親子、兄弟、友人など幅広い伝えあいを含んでいましたが、男女間のやりとりが中心となった相聞歌は、万葉集の全作品の4割近くを占め、公式歌、四季歌などの雑歌に挽歌を加えて三大部立てと呼ばれる位置にあります。他の巻にも相聞歌はありますが、柿本人麻呂集を骨格としたこの二巻では、「正述心緒」と「寄物陳思」という、独特の区分によって恋の歌が集められています。

「寄物陳思」は物に寄せて思いをのべる、です。「開陳」や「陳述」などとして使われます。風景と心、という点から、「寄物陳思」の作品を見ましょう。

沖つ藻を隠さふ波の五百重波千重しくしくに恋ひわたるかも (巻十一 2437)

沖つ、は沖の。沖の藻を隠すような数多く(五百)の波、その波よりもっともっと多く(千重)恋いつづけている(私は)。「しくしく」は、しきりに、繰り返し何度でも、という副詞。漢字では「頻く頻く」。三句までが序詞で、四句の「千重」を起こしますが、この場合は、それ以上に、表現内容に深く関わっています。沖の藻ですから、いつも身近にあるわけではない、波の下に隠れている。自分はあなた>と会えず、離れているが、何時もいつもあなたのことを思っている、と詠っています。また沖つ藻と聞けば「玉藻」を連想させ、相手への憧憬が潜んでいます。「五百重」はたくさんの、という意味ですが、五百も千も、と畳みかけるような表現は尽きることのない波に寄せる自分の恋心の強調です。もう一首。

春柳葛城山に立つ雲の立ちても居ても妹をしぞ思ふ

第十一巻2453番の歌です。三句までが、四句の「たち」を起こす序詞ですが、叙景の表現でもあります。居てもたっても、あの人の事を思い続けている、葛城の山に立ち上っているあの雲のように、ということです。

立つ雲に触発されたのか、恋心がこの情景を見出したのか。

序詞は、古典和歌に使われてきましたが、現代短歌でも佐々木幸綱など、少なくない歌人が用いています。

夏草のあい寝の浜の沖つ藻の靡きし妹を貴様と呼ばぬ (『群黎』)

「あい寝」は、相寝です。三句までが序詞で靡くに掛かり

ます。愛にも逢いにも、また夏草ですから藍にも通じそうですが、一たびは結ばれた恋人だったけれども、結局は実らず、別れてしまったようです。だからもう、貴様、俺という関係ではなくなってしまったのです。若者らし歌いぶりです。

(4)三國玲子の「風景とこころ」、そして啄木

三国は戦後短歌を切り拓いた女性歌人のなかで逸することが出来ない人です。六〇年安保、ベトナム反戦に参加し、とくに歌人があまり声をあげなかったサッチャー政権によるフォークランド紛争ではその好戦性を鋭く批判しました。

責了と記して惑ひ絶たむとす遠白く照る夜の二条城

この歌では、上句に主観、下句に情景と逆転しています。

三国玲子は当時、縫製の仕事をやめ、出版社に勤めていました。気がかりはあったのでしょうが、その迷いを絶つように、責任校了としたのです。書き終えて眼を上げたのでしょうか。昼の喧騒の消えた二条城が闇の中に照らされている。二条城は徳川幕府が「大政奉還」を決め、大名たちにそのことを申し渡した場所です。自分は自分なりの重い決断をした、同質同量ではないが、人が負わねばならない責任というものを感じさせます。もう一首読みます。

平凡に齢重ねゆくかなしみに路傍に燃ゆる火を見てゐたり (『空を指す枝』)

見ているのは、道端の石油缶の火です。ごうごうと燃え盛っているのではない、燃えているのは木っ端。当時一家七人の糊口を凌いでいた三国は通勤の途中、自分の「平凡」な一生はこのように終わるのか、と自問しています。

この歌では風景と心が一つになっています。

今回は、いかに「心」を詠うか、という方法論をめぐって、古代の「歌論」から作品を見てきました。

「こころ」とは、何に感動し、何を詠いたいか、という、「テーマ」、「主題」といいかえることも出来ます。日常世界から主題の深さを感じさせる啄木歌をとりあげます。

かなしきは我が父!/ 今日も新聞を読みあきて、/ 庭に小蟻と遊べり。(『一握の砂』)

何処にでもいる蟻ですが、この情景のなかに登場すると、蟻の姿さえ何かしら意味を感じます。初句と二句の半ばで主観を詠い、後半は父の日常を詠っていますが、この無聊、喪失感は日常の風景であるだけに、読み手自身に染み入るように入ってきます。啄木は悲しき父を詠い、父をそうさせている何かについて、父の、また啄木自身のやり切れない、出口のみつからない苦悩を感じさせます。

作歌に苦心する我々ですが、自分の主題、歌いたいテーマを探る試みを、受け継いでいきましょう。

新短歌入門 5

=よりよい歌づくりのために=

「主題(テーマ)を考える」

津田 道明

6、7月号では五句三十一音の型式と、そこに盛り込む「心」の問題を、歌論を辿りながら考えてきました。その中で、「『こころ』とは、何に感動し、何を詠いたいか、という、『テーマ』、『主題』といいかえることも出来ます」としました。

今月のテーマは、この「主題」をめぐる考察です。

「主題」は短歌をはじめとした文学だけでなく、絵画や音楽、建築や演劇など芸術全般に共通する大事な問題です。

(1) ゴーガン「黄色いキリストのある自画像」の主題

これは大原美術館蔵「かぐわしき大地」の作者ゴーガンがタヒチに発つ前、ブルターニュのある村で描いた作品です。前年に描いた「黄色いキリスト」の絵と、自分の顔を描いた陶器を左右の背景にした自画像です。陰影のある険しい顔立ちと虚ろな印象の両目、薄く開いた口もと、濃紺のセーターを着た作品にはこの時期のゴーガンの内面が描かれています。

黄色いキリスト像は村の教会のキリスト像が薄い黄色に塗られていたからということですが、その表情は、磔刑という現実からは遠い表情で、脱力感さえ感じさせ、周囲の農村風景のリアルさと比べると、異質というべきものです。

この時期ゴーガンは、仕事と家族を捨て、画家として歩み始めていましたが、なかなか評価されず創作上も行き詰まっていた時です。磔刑のキリスト像を背景にした自画像にその苦悩の大きさが見て取れます。この絵に、タヒチでの「かぐわしき大地」、さらに数年後に服毒自殺を図り、最後は孤独な最後を迎えますが、死の直前に描かれた絵の画面左上には、「我々はどこからきたのか。我々はなにものか。我々はどこへいくのか。」と記してあります。これはヨハネの福音書にあるイエスの言葉に、「我々はなにものか」というゴーガン自身の問いかけが加えられているもので、彼自身はこの遺作といってもよい作品のテーマ、私は…そして我々は…という苦悩の問いを創作の主題として持ち続けたとおもわれます。

(2)主題と表現

角川書店の「短歌」編集部編『決定版 短歌入門』では、Ⅰ短歌の魅力(伝統詩型としての特質)、Ⅱ作歌の基本(定型、リズム、句切れ、破調、文語と口語、仮名づかい等)に続き、Ⅲ「何を歌うか」を掲げ、佐々木幸綱は①近代歌人以降、歌人たちは「自分の主題」を決めて一生をかけてその主題を詠うことと、日々の生活やニュースから自由に取材して歌うこと、この二つに取り組んできた、としています。

これを受けて来嶋靖生は、歌の〟素材〝について触れ、主題を追求することは、現実的に実在するモノを通して表現するとして、〝素材〟について、待っていてはだめで、自分自身で求めることが大事であり、何を選択するかはその人の考え方、思想に関わり、さらにそれをどういう言葉を使って、形にしていくかが重要だというように展開しています。

来嶋は自身の入門書で宮柊二の歌を紹介していますが、例えば宮は白秋のもとを辞して一兵卒として戦争を体験して以後、戦争と平和を自らの思想的肉体的記憶を伴った終生のテーマとしました。停電の多かった戦後の混乱、不安定な暮らしを鋭く切り取っている作品を挙げます。『小紺珠』から。

一本の蝋燃やしつつ妻も吾も暗き泉を聴くごとくゐる

佐佐木と来嶋に続き、栗木京子が生活詠/人生詠を、小高賢が自然詠/社会詠にわけて解説を展開していますが、部立ての成り立ちにも触れて他の入門書とは異なり平板な分類にとどまらない、主題と関連させた区分論を展開しています。

栗木京子が引いている大西民子の歌を見ます。

夕刊を取り込みドアのかぎ一つかけてしまへば夜の檻のなか 『まぼろしの椅子』

大西はこの時、夫が出奔し、離婚したあと孤独な暮らしにありました。夫婦の問題、働く婦人の問題など戦後の混乱期を経て新しく変貌しつつある戦後社会を描いています。

さらに続いて光森裕樹が「『何を詠むか』と『何を伝えるか』」を書いていますが、光森は、歌の主題を掴むうえで、「○○詠という分類をすることが作品を表層的形式的に理解することにつながるのではないか」という懸念を、穂村弘や石川美南の作品をあげながら言っているようです。その当否を今は触れる余裕はありませんが「何を詠むか」と「何を伝えるか」は、言葉による文学的形象をめざす上で、常に自覚しておかなければならないことです。

(3)「何を歌い、何を伝えるか」─過程と結果─

私たち短歌作者の表現手段は言葉です。自分自身の内部に中に生じた思い、感情─喜び、悲しみ、怒り─は言葉によってしか表すことはできず、言葉によってしか、相手に伝えることはできません。ところが自分自身の内部に生じた心の揺れ、変化は、個性的個別的あるいは一回性、瞬間性のものであることがしばしばです。これを客観的で、相手もしくは多数の人に伝える表現としうるかはなかなか簡単ではない。

自己了解的に表現するだけでは伝わりにくく、伝達機能をもっぱら重視するだけでは肝心の感動を呼び起こすことにはならない。とくに社会的な事象、時事的な話題を取り上げる時に、作品が「類型的だ」、或いは「スローガン的」とか、「新聞の見出しのようだ」という意見を聞くことがあります(こうした批評の仕方も類型的で、パターン化していますが)。

永井潔は、『芸術論ノート』のなかで、こう書いています。

「現実の像を描きかたちづくることは、現実を知ろうとすることである、現実をつかまえようとすることである。すでに知っており、すでにつかまえていることをたんに『表現する』ことではない」(第一章 美と認識)。

そうです。すでに知られていること、わかっていることを言葉として表しても、それはわかりやすくはあるけれど、それは作者の個性的表現ではない。かけ替えのない瞬間の再現ではない。したがって、いったん出来上がった作品の言語表現について、〝知られていること、わかっていることを言葉として表しているだけではないか〟ということを繰り返し見直していくことが必要であり大切なポイントです。

永井潔がこの章で、つづけて「創作活動は認識活動である」としていますが、画家がたびたび絵筆をおいて作品を見直す(鑑賞する)ように、短歌実作者も創作の過程で、作品を見直していくことが必要です。作品の主題に依拠して創造する過程を通じて、私たちは主題そのものや描くべき物事についての認識を深め、確かめていくのです。宮柊二からもう一首。

ゆらゆらに心恐れて幾たびか憲法九条読む病む妻の側

したがって、作品は、誰よりも作者自身が最初の「読者」にならなければなりません。まず第一に歌の主題に照らして、第二に作品の表現、言葉の問題から。

わかっていることならば、異議は唱えられず、「同意」はされるでしょうが、読み手の側に連鎖的に新たな感動が生まれるだろうか。これを読者の立場から、考えることが大事です

(4) 美空ひばりの「みだれ髪」

文学作品は、いったん公開された後は、それ自身独立した存在となる。〝いやそんなつもりじゃなかったんです〟という言い訳は通用しない。それが「文学の怖さ」です。その自覚を経験の長短に関わりなく、実作者として、私たちは持つ必要があります。

ということを考えさせられた事例として、星野哲郎作詞、船村徹作曲の「みだれ髪」(1987年)を考えてみます。

この歌のテーマは、言うまでもなく捨てられた女の未練という演歌の世界で歌い続けられてきたものです。美空ひばりが難病と闘いながら、「川の流れのように」(1989年)とともに最後に残した歌ですが、この歌に注目したのは、東京新聞2017年2月の福島特別支局長の記事によってです。「喜びも悲しみも幾年月」という、映画にもなり、曲としても有名になった灯台のある塩屋岬が曲の舞台なのですが、岬には美空ひばりの記念碑があり、この曲が流れるといいます。記事によればひばりは当時、慢性肝炎、両足大腿骨頭骨壊死という病で、再起が危ぶまれる状況でした。この歌が発表されると、作中の女性の思いと、母に続いて二人の弟を相ついでなくし、残された美空ひばり自身の絶唱として受け止められて、大きな反響を呼びました。さらにこの歌に関しては、3・11以後は、大震災によって亡くなり、とりわけこの塩屋岬を含めて、いまなお残る三千人余の行方不明者の声の歌として歌い継がれているというのです。

見えぬ心を照らしておくれ

ひとりぼっちにしないでおくれ

この三番の最後のフレーズは美空ひばりの最後のメッセージであるばかりでなく、塩屋岬と東北の海の死者、不明者の声なき声であるというのです。

この記事は、世に出た歌が、それ自身独立して多くの享受者のものになるということをまことに鮮やかに示しています。〝読み手はどう受け止めるか〟、という他者の視点を持つことが、とりわけ叙事の歌、社会詠、時事詠には大切です。

社会詠の歩みー叙事の歌の核心─

「社会詠」という用語は、戦後に至るまで短歌の世界にはありませんでした。窪田空穂の『短歌作法』(昭和十三年 改造社)では抒情歌、叙景歌と並べて叙事の歌としています。

「叙事」の歌については「要するに事件(社会的なでき事)は、歌のリズムに捉へるには、象徴化するには困難なものである。これは散文に譲るべきで、また散文の独断であると言ふべき」としながら、「しかしここに問題がある。我々の生活には散文で表はすのを本来としてゐる範囲が甚だ多い。現にさういふ中にあつて、そして一方では歌に心を寄せてゐる以上は何うかしてその散文の境を、歌として現はす事は出来まいかとの野心を起こして来る。これはむしろ自然になり行きだと思ふ」と指摘し、「君は(注:尾山篤二郎のこと─引用者)事件と言ふが、それは時間的に観れば一つの連続した事件である。がこれを空間的に観ると、いくつかの印象となるべきものである。さうした印象の積み重ねが一つの事件を形造っていくのである」(『わが短歌論』窪田空穂文学選集8)としていて、興味深い分析を行っています。

〝アベ政治ノー〟というような表現は空穂流に言えば、たいへん粗雑です。大きな問題の中には一つ一つの事件(事象)があり、さらに多くの、空間的な「閃いた印象」があります。

またそれらの「社会」的問題は個人の暮らしの問題に結びついています。抽象的一般的な存在として歌わず、自分の暮らしの場から、そこに個人の感情、思いを込めて歌を紡ぎ出しましょう。6月は天安門事件の30周年でしたが、当時、真実がまだ未解明の時、新聞歌壇に掲載された一首です。

なぜ銃で兵士が人を撃つのかと子が問う何が起こるのか見よ 中川佐和子

新短歌入門 6

=よりよい歌づくりのために=

「時代を歌うこと」

津田 道明

前号では、「何を歌うか」というテーマの問題をとりあげ、最後に「社会詠」と呼ばれる歌の問題を考えてきました。

テーマは、作者にとっては創作活動の核心となるものですが、これに対し、自分は、短歌が好きで創っている、何を歌うか、というような枠を決めるべきではない、という意見があるし、その主張に根拠がないわけではありません。

作者の感動の核心的なものー主題─は、最初から明瞭な場合もあるし、そうでない場合もある。極端に言えば、作者に自覚されないまま一首に潜んでいる場合もあり、自由な創作を縛るものではありません。

主題の自覚─古今和歌集以後

万葉集の部立ては、主題を大きく括り編纂時に、後付けしたものですが、古今集以後の中世においては、「題詠」という、あらかじめ他律的に主題が設定され、歌人はそのテーマに沿って、過去の歌を検討し、歌をつくる、ということが行われてきました。

例えば「建久四年六百番歌合」は、藤原良経が催し、俊成が判を務めたもので、左右に各6人が分かれてそれぞれ春、夏、秋、冬の五十首、恋の五十首計百首を詠進し、それを細題ごとに左右から一首を出して競い合うというものでした。

この細題はどういうものか。

岩波の日本古典文学大系『歌合集』所収の「六百番歌合」抄録によると、春の部は十五首を出すことになっていますが、その細題に「余寒、野遊、雉、春曙、残春」が見えます。同様に夏の部では、「鵜川、夏衣、残暑、稲妻などの十題。

恋の五十首も細題が示されていて、『歌合集』を見ると、初恋、忍恋、祈恋、恐恋、別恋、舊(旧)恋、旅恋、寄風恋、寄煙恋、寄海恋などが挙がっています。恋の場面を五十に歌い分けなければならなかったのです。

言葉と表現に巧緻をこめてしのぎを削った苦心は驚くばかりです。その一首を取り上げます。

後に、わが国最初の史論書とされる『愚管抄』を著した慈円(天台座主を四度つとめた)が左方に参加し、夏の「鵜川」の題で定家と競った一首です。

鵜飼舟あはれとぞ見るもののふの八十宇治河の夕闇の空

定家の一首は省略しますが、この競い合いは慈円の勝となっています。「もののふ」は物部、武士の意味で、古代に朝廷に使えた文官・武官の総称です。「もののふの」はそれらをふまえて八十(やそ=多くの)、八十氏にかかる枕詞ですが、氏を宇治川にかけ、それらを序詞としています。

夕闇の空の下の鵜飼い舟を「あはれ」とみていますが、この歌には本歌があります。この連載の7月号で触れた柿本人麻呂の歌、「もののふの八十宇治川の網代木にいさよふ波の行方しらずも」です。

技巧上の巧みさもさることながら、注目したいのは六百番歌合の開かれた年が建久四年、一一九三年だということです。頼朝が幕府を開いたのはその前年。古代から中世への政治的軍事的権力の移行と文芸における古代的貴族的文化の最後の光芒がここにあるようです。

慈円にこの歌の主題は如何なるものとして自覚されていたか。この一首は夏の風物としての鵜川の歌であったか。

夕闇の「鵜川」の底には、古代貴族社会の解体と新しい中世武家社会の展開にたいする悲哀が沈んでいるのではないか、と私は思います。しかも古代豪族物部氏の盛衰も透けている。

他律的でありながら主体的に自覚的に想像力をきたえ、世界を広げるという、まことに「題詠」は不思議な強い力をもった装置でした。

近代の主題の探求の行き着いたところとその再生

こうした中世短歌はその後長く停滞し明治期半ば、題詠を否定する子規らの短歌革新の高揚のなかで、大きな飛躍を遂げます。題詠によってではなく、個人の内的な生活の実感にもとづく近代短歌でしたが、強権的な天皇制国家の下で、最も先駆的な歌人であった啄木ですら、いやその先駆性の故に、

地図の上朝鮮国に黒々と墨を塗りつつ秋風を聴く

など明治末期の韓国併合に関する歌を含む「九月の夜の不平」は、牧水の雑誌『創作』に発表したものの、ついに『一握の砂』には載せることはできませんでした。

こうした抑圧と自己規制の行き着いた果てが、短歌はいかに戦争に協力するか、とした大政翼賛会の動きに同調した大日本文学報国会短歌部会であり、『愛国百人一首』など国家の戦争政策に沿って、短歌が戦意高揚の一翼を─ある場面では主要なー部分を担うという事態でした。主要な歌人は、こぞって、「鬼畜米英」との「聖戦」を賛美するキャンペーンに加わりました。

叙景と相聞という限られたテーマに集約されていた、巧緻を究めた「題詠」は、皮肉にも権力によって政治的軍事的にゆがめられて〝復活〟することになったのです。

こうした抑圧から脱することが出来たのは、戦後のあたらしい日本国憲法の成立によって、表現の自由、思想信条の自由など基本的人権が成り立ってからのことでした。

国家主義的な戦争政策への動員でなく、国民全体に共通する平和の問題などについて、基本的人権としての芸術創造、文学表現の探求が広がってきましたが、その中でも、とくに二〇一一年の東日本大震災における短歌の創造と発信には見るべきものがありました。

結社に属する歌人だけでなく、新聞歌壇への投稿者、さまざまな短歌講座の受講者など多様な人たちの表現活動の広がりがあり、いわば〝短歌による社会的発言〟ともいうべきものとして一つの画期をなすものでした。

震災を詠う中でも、福島原発事故にたいする反応は、原発事故が直接国民の生存にかかわる重大事故であることから、これまでの原発政策への批判という質的な問題も含めて歌われたことに注目できます。

生活の光熱の遠きみなもとに大き異火の燃えやまなくに 高野公彦

この一首は原発事故直後の朝日新聞「天声人語」に紹介された歌です。私たちが日常使っている電気の中には自然エネルギー、化石燃料のほか、原子力エネルギーがあって、高野はこれを〈異火〉と呼んでいます。原発の問題を自分の暮らしの場と結びつけてとらえる鋭さがあります。

時代を認識する

原発事故に関する歌の深まりに加え、特定秘密保護法や自衛隊の海外派兵を可能とする安保法制の強行という事態の中で、「歌壇」のなかに、時代認識を問うという意識が強まっていることに注目したいと思います。その一つに、二〇一五年秋に開かれた「時代の危機と向き合う短歌」というシンポジウムが挙げられます。

このシンポジウムは、安保法制をめぐる安倍政権と与党の異常な、強権的な対応がおこなわれる中、「時代の危機の中で短歌は何ができるか」(吉川宏志)という問題意識を共有する永田和弘、三枝昂之、佐々木幸綱らを中心に開かれたものでした。主催者の意識を端的に表したのが次の一首です。

戦後七〇年いまがもつとも危ふいと私は思ふがあなたはどうか (永田和弘)

永田のこのような問いかけは、永田自身が時代に向き合うだけでなく、自分に連なる一人ひとりの人間に向かって呼びかけるという意味で、「対話」ということの意義を明らかにした大切なシンポジウムでした。

永田は講演のなかで、「そのときに、政治や社会を、歌の一つの素材として扱うのではなくて、その時代にどういうふうに向き合う中でどんなふうに歌ができていくのか、その時代との向き合い方が大切になってくる。あくまで素材としてではないという視点を確認しておきたい」(『時代の危機と向き合う短歌』)と述べていますが、「社会の動きや事件をいち早く取り入れて、われ先にと、面白い視点、あるいは自分なりの見方で歌をつくるのには反対です」とも述べていて、社会詠に取り組む際の重要な視点を示しています。社会詠は、もともと、誰かに或いは多数者に呼びかける、共感の短歌ではないでしょうか。

〝歌ができる〟 〝歌をつくる〟

主題論と「社会詠」の検討からみえてくることは、短歌は作者による意識的な活動そのものである、ということです。

心のなかに生まれた感動を、自分の内部にある言葉を総動員し、短歌作品として結晶させようとする。つまり言語活動は意識的活動以外の何物でもない。短歌は、自然に生まれるものではなく、詠もう、と決め、自覚的に取り組む以外にはないものです。一方私たちは、「なかなか歌ができない、締め切り近くになって慌ててつくるけれど…」などとも言います。

これは何を意味するか。

「できる」という言葉は中世では「いでくる」。この語頭母音が抜け落ちて「でくる」となり、江戸時代に現在の「できる」という上一段活用の動詞に落ち着いた(『やまとことばの人類学』荒木博之/朝日選書)と言われています。「出で来る」は6月号でふれた古今集仮名序にも登場します。出で来るというのは、何もないところから何かが生じる、という自発、自然展開を意味するところから、荒木は、「日本人には『自発』を価値とする価値体系があってその価値観が日本語の表現の多くのものを規定してきたという。

その意味で、「なかなか歌ができない、締め切り近くになって慌ててつくるけど…」という言い方には、言語活動・短歌表現における意志と自発の二重関係が現れています。

冬山の青岸渡寺の庭にいでて風にかたむく那智の滝みゆ 佐藤佐太郎

この「みゆ」はヤ行下二段活用の動詞で、見える、目に入るという意味ですが、上代では見るという動詞の未然形に自発の助動詞「ゆ」がついたものと言われています。山上憶良の子どもの歌─「思ほゆ」の用法も同じです。

「出づ」が自発の意味を持っているとすれば「みゆ」も同じです。つまり意識的行為と自然展開が複合しています。

歌が出来る─久石譲の世界

「風の谷のナウシカ」、「となりのトトロ」、「もののけ姫」など多くのジブリ作品の映画音楽を担当した久石譲は『感動をつくれますか』(角川書店)のなかで、「創作は感性だ」と言うけれど、実際はそうでないとして「作曲には、論理的な思考と感覚的なひらめきを要する」、「論理的思考の基になるものが自分の中にある知識や体験などの集積」として、「感性の九五パーセントくらいは、実はこれなのではないだろうか」といい、さらに肝心な要素は残りの五パーセントのセンスや感覚的ひらめきであるとしつつも、「そのひらめきを磨いているのも、自分の過去の体験」であるといっています。

新短歌入門 7

=よりよい歌づくりのために=

自然を歌うことの意味

津田 道明

1 自然と人間

「自然」は「自ずから然り」という意味ですから、人の手がついていない、手つかずの状態であることを意味します。

わが国最初の歴史書『日本書紀』においても自然に関わって、とくに天文現象に関する記事が多く、七月号でも触れた天武天皇は壬申の乱後、古代の画期とされる古代国家建設を進めますが、日本書紀の天武天皇の時代の記述をみても、地震や日蝕、ほうき星(流れ星)の出現や現代でいう月による火星の星食を意味する記述など、自然現象への関心の高さがうかがえます。万葉集の最終歌にも自然への祈念があります。

新年の初めの初春の今日降る雪のいや重け吉事

(4516)

天平宝宇二年(758年)六月に因幡の国司となった大伴家持が、翌年、国庁の館で正月の賀の宴を開いたときの歌です。

正月に雪が降るのは豊作の瑞兆とされていて、これを言祝いでいます。

「新年」は、「あらたしきとし」と読み、「しけ」は重(し)く、または頻(し)く。めでたいことが重なれ、起これという意味です。これに強調の「いや」がついて、もっともっと良いことが重なるようにと願っています。

この歌は、制作年月日がわかる歌のなかで、万葉集中、最も新しい歌です。また現在わかっている限り、家持の最終歌とされ、以後二十年を越える晩年の歌はわかっていません。

万葉集第一巻の最初の歌(籠もよみ籠持ち…)は天皇の統治の宣言でしたから、最終歌もこれに照応するような吉祥の歌で閉じられています。

万葉集の自然の歌を二首引きます。

田子の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ不尽の高嶺に雪は降りける

(山部赤人 巻八 318)

天の海に雲の波立ち月の船星の林に漕ぎ隠る見ゆ

(柿本人麻呂 巻七 1068)

赤人の歌は、古代人が初めて富士を見たときの感動を伝えていて、「真白にぞ」という端的な表現に凝縮されています。

人麻呂の歌は万葉集巻七の巻頭歌です。

夜空は広大な海であり、流れていく雲のさまは、海が波立っているようであり、そのなかを月という船が漕ぎ渡っていく。また星々はまるで広大な林のようで、月の船が紛れ込んでいく、とする。宴席での歌とされるから、多分に誇張的な比喩が感じられますが、それにしても、夜空をかくも壮大にうたった歌人はなかったのではないか。

2 自然を詠うことの意味

古代人にとって、自然は畏怖の対象であり、吉事を願う対象であり、凶事を避ける祈りの対象でもありましたが、現代人もその発想は受け継がれていて、初日の出を拝んだり、風祭りや七夕のような星祭りも続けられています。

また短歌実作者からすると、東北大震災のような巨大災害から、赤とんぼが飛ぶようになった、コスモスが咲いたという小さな身近な自然現象に至るまで、さまざまな日常的な外界の変化は、いつも私たちの創作意欲を刺激します。

宮柊二は自然の歌を『短歌のすすめ』(大野誠夫、馬場あき子、佐佐木幸綱編・有斐閣)の中で次のように整理しました。

① 没我的自然観照の歌

② 主観的な語句によって、作者が歌に現れる歌

③ 動作を示す語句によって、作者が歌に現れる歌

④ 労働と結んで自然をとらえた歌

主観を排し、自然を自然としてとらえる①の歌は、先に挙げた万葉集の二首の歌が対応しています。作者の主観、主情は表面化していません。人麻呂歌はじつに大胆な比喩を伴っていますが、それは人麻呂の内面世界の表現ではありません。

みづうみの氷はとけてなほ寒し三日月の影波にうつろふ

(島木赤彦)

近代短歌に目を転じて自然観照を考えてみます。

赤彦は諏訪湖岸から少し坂を上った家で大正末年に亡くなりますが、この歌は大正一三年、赤彦晩年の歌です。歌の中の「寒し」と感じる赤彦の存在よりも、寒さということ自身も自然の姿として存在しているような印象を与えます。

宮柊二は、自然観照というものは大自然ばかりではない、という師の北原白秋の説く、「自然の真実相は…貧しい庭の一部にも公開されてゐる」ということを紹介し、こうした場合、「作者は姿を現さない」が「作者は自分を消した形で、これらの自然の中に融け込んだ形で、実はいっそう強く生きている」ともしています。

また宮柊二は近現代短歌において作者の個性、私性、作歌の主題、ということが強調されるなか、自然の歌における観照性が弱まっている、ということにふれていますが、私はこの〝融けこんで生きている〟に注目します。

融けこんでいるというのは作者が自然と一体となった状態を意味しますが、「生きている」とは、自然に対する作者の感動や「真実相」の発見が、読み手の側の共感に働きかけ、その感動が読者のなかに甦る、再生することではないか。

外界との接触によっておこる自分の心の揺らぎ、感慨、感動を詠う、しかもそれを共感―つまりある種の普遍性を創り出すために力を注ぐこと、そこに意義を見出すとすれば、自然を詠うことは、まさに短歌の基礎力にあたります。

自然破壊が進み、都市化が激烈に進んだこの半世紀ですが、なおのこと、この素材に注目し、まじめに働き、暮らすものとしての共感を大事にしていくことによって、歌はお互いを支え合う土台となります。自然の歌に注目する所以です。

3 自然と主観

次に人麻呂歌に続いて月と星の歌を取り上げ、②の自然という対象・素材の中の主観の問題を考えます。

百人一首には十数首の月の歌がありますが、赤染衛門と紫式部の二首がならんでいます。前者は恋の雰囲気が濃厚ですが、後者は友人との邂逅と別れを詠っています。

やすらはで寝なましものを小夜ふけてかたぶくまでの月を見しかな

(赤染衛門)

めぐりあひて見しやそれともわかぬまに雲隠れにし夜半の月かな

(紫式部)

第二首の歌は、身分や家柄などいうものとは違う、今日的にいえば、友情という人間的な結びつきが漂っています。

しかし百人一首には、星の歌がない。定家は採っていない。そこで別の集から建礼門院右京大夫の歌を、近代短歌では与謝野晶子の歌を見ます。

月をこそ ながめなれしか 星の夜の 深きあはれをこよひ知りぬる

(建礼門院右京大夫)

冬の夜の星君なりき一つをばいふにはあらずことごとく皆

(与謝野晶子『白櫻集』)

建礼門院は平清盛の娘、徳子のこと。右京太夫はその女房職名。争乱の中で別れ、一一八五年壇ノ浦の合戦で敗死した平資盛を偲んでいます。月を恋の抒情を象徴するものとして慣れ親しんできたが、その死を知って夜空を見ると、星の光は何と哀れ深いことだろう、と歌っています。死者を追慕する、きわめて寂寥感の濃い一首となっています。

与謝野晶子は最後の歌集のなかに亡き鉄幹を歌っています。どれか一つの星ではない。見える星すべてが君だ。というところが、いかにも晶子らしい。二人が歩んできた道は、まさに近現代のわが国と国民が歩んできた苦悩と重なり、また近代短歌史の曲折そのものでしたから、たった一つの星に象徴させることはもとより出来なかったでしょう。

4 動作を含む自然詠

自然を詠う作品のなかに、作者自らの行動を含むことで、自然と自己の一体化した表現世界が広まってきました。

箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄るみゆ

(源実朝)

槍ヶ岳そのいただきの岩にすがり天の真中に立ちたり我は

(窪田空穂)

実朝は短い生涯でしたから、ほとんど鎌倉を出ていない中、伊豆山と箱根の権現参詣の時の歌です。「伊豆の海の沖の…」とした場合に比べてみると、「や」の効果は絶大です。初めて伊豆の海を見知った時の感慨が凝縮しています。

近代歌人で最初に槍ヶ岳に登った人は空穂だったようです。常念岳や槍ヶ岳を見て育った空穂でしたが、この二首をならべたのは、登山という行為の変化を考えるためです。

前者の背景は信仰ですが、後者の場合は、登り、頂に立つこと自体が目的の、いわゆるアルピニズムの世界です。

紙数のため、④の労働と自然の問題もこの動作の問題にふくめて考えたいと思いますが、大切な問題は、自己実現というテーマです。

現実の仕事、労働は「働かされる」という性格が濃いことに違いありませんが、それでも、そのことを含めて状況を見通して働く主体があり、それらを通じて自己実現を進めていく自分がいて、仲間がいる。そうしたときに、「見過ぎ世過ぎ」と一線を画した自然の中に身を置く、という行為は、あるべき労働と一筋繋がるものがあるように感じます。その意味でも、広い意味で、自然を詠うことはあなたの短歌を、あなた自身をより豊かにしてくれるでしょう。

5.「自然詠の詠み方」

宮柊二は、2で触れた『短歌のすすめ』のなかで、詠み方、技法について、いくつかのポイントを示しています。

その中で、とくに重要と思われるのは、「凝視ということ」、「発見ということ」、「単純化ということ」の3点です。

宮に限らず、さまざまな解説書でも触れられる項目ですが、このうち、「発見」に関して、大事な点を指摘しています。

発見は凝視の持続から出るもの、得られるものであると

共に、また作者が自分の常識性を洗って、ものに驚くという素直さを持っていなくては見出すことの叶わないものともいえる。

またこの後、発見が素直であればよいが、「発見を方法に立ててのみ歌をやってゆこうとすると、歌が軽浮におもむき易い」と。面白さ、新規さ、少し気の利いた表現などを押し立てていってはならないと戒めています。

このような技法の問題、作り方を考える上で、観照・主観・動作(行動)という歌の成り立ちを学ぶことは大いに有効です。「読む」ことの大切さを改めて強調したいと思います。

追記: 前号69頁下段4行目に欠落。「…発表したものの、掲出歌を含む八首はついに…」の太字部分挿入。また7月号の75頁上段後から6行目の「…天武天皇の兄であり持統天皇の…」に訂正を。

新短歌入門 8

=よりよい歌づくりのために=

「生活の歌」の創造を(1)

津田 道明

生活詠は「日常詠」と違う?

何を歌うかーという「主題」の問題の提起につづき、社会を詠う、自然を詠うことを取り上げてきて、今月は「生活を詠う」を検討しますが、この順序には戸惑った方も多いと思います。筆者の所にも、他の入門書では、「主題」の問題よりも、まず身近な素材─自然や日常のことから歌を作ってみよう、と書いてあるけれど、という感想が寄せられました。

これは別に奇をてらっているわけではありません。私が強調したいのは、〝生活詠〟はいわゆる「日常」にとどまらず、食べ、働き、育て、喜び、歎き、怒る、など多面的で立体的な、生きる営み、そのかけがえのない営みを詠うものとしてとらえたい。現代において生活を詠うことは、まさに〝社会を詠う〟ということと表裏一体の関係にあり、両者は対立的でもなければ別個のものでもなく、後先きの問題ではないのではないか、という提起です。

先月号で紹介した『短歌のすすめ』(有斐閣)のなかで高安国世は、「私見によれば生活といっても衣食住だけでなく、一人の生きた人間の全体を意味するものでなくてはならない」(「文学としての短歌」)としています。

私たちの暮らしは、例えば、〝日常茶飯事〟の「茶飯」一つをとっても、消費税や、TPP、日米貿易交渉など経済や政治の問題と深く関わっています。台所は世界と繋がっているのです。高安は師である土屋文明の説くところと結びついているとも書いていますが、これについては、文明の戦後間もない昭和二二年の講演で「短歌のわれわれに歴史的にも教えること、また現在でもそうであることは、それが生活の文学であり、生活即文学である…(短歌は)生活そのものである」(『新短歌入門』筑摩書房)と述べたことが想起されます。

短歌史の中の「生活の歌」

生活の歌のこのような特質を、近代短歌史において最初に自覚し、追求した歌人が石川啄木であることは、右の高安の稿の中でも触れられていますが、その啄木ですら、韓国併合問題に関する歌などは歌集から除くなどの手だてを講じざるを得ませんでした(第6回講座参照)。

つまり、思想信条の自由、表現の自由などの人権が、憲法の原理として定立され、お互いに意志を自由に表明することが出来る条件のもとでこそ、生活や社会を自由に詠うことによって、豊かな作品の実りが期待できるわけです。

そう考えると、現代短歌の起点をどこにおくか、ということにも関わると思いますが、敗戦と占領下の後、日本国憲法の成立をみたことを現代短歌成立の画期のメルクマールとして考えることが出来ると私は考えます。

民衆の文学としての短歌、短歌における民衆性を考えると、啄木によって開かれたものが、広範な実作者を得て、大きなうねりを作り出した歴史を問うという意味では、啄木の没後でも百余年、日本国憲法の成立からは七十余年しかたっていませんが、それゆえにこそ、生活の歌の系譜を長い短歌史の中に位置づけ、記紀万葉の時代、東歌、防人の歌を含めて、中世から近世、近代の歌のなかの底流も視野に入れて学び、現代短歌につなげていくことが求められているでしょう。

生活の歌の横軸と縦軸

生活詠が作られる歌の現場を考えると、狭い家事的な領域だけにとどまらない、さまざまな社会的広がりをもつことは以上の通りですが、このことはまた、個人における生活史的な深まり、時間軸をとしてもとらえることが出来ます。右に取り上げた高安国世は次のような自分史を詠っています。

かきくらし雪ふりしきり降りしづみ我は真実を生きたかりけり

印税は赤き毛糸に変り来て妻が夜々編む小さきチョッキ

バタ塗りてかつての如き白きパンかく寂しきを思ひみたりきや

(高安国世全歌集)

一首目は、高安が将来の進路について悩み、自分でも又周囲からも勧められていた医科ではなく、文学部へ進んだ時の揺れ動く内面の真実を詠っています。

二首目は戦後の生活風景です。印税が子どものための、しかもそれを妻が編むチョッキになったという。

三首目は高安自身の自註を引きます。傍線は引用者です。「長い長い間、白い本物のパンやバターは夢に見るだけで口にすることはできなかった。家計に不相応な値のパンをついに手にしたとき、久しい屈辱忍従の生活が一挙によみがえるのであった。…(中略)…そういう自分の日常の体験を通じて、時代や社会への抵抗をもうたっていこうというのが、戦後短歌の、すくなくとも私の姿勢であり、それまでにない短歌のひとつの方向であった。」

(高安国世『短歌への希求』)

日常の暮らしの風景ばかりでなく、その中に作者自身の内面をいかに表現するかは、生活詠の大きなテーマです。

生活の歌は心のひだに

もの言わぬ卑怯について夜の厠出でたるのちも思い継ぎおり 伊藤一彦(『月語抄』)

ふるさとをいでしより手仕事の四十年ひとにただちに役立たざりき 鹿児島寿蔵(全歌集)

一首目は歌集の発行年から考えると、一九七〇年前後の事でしょう。伊藤は高校教師でしたが、そこには倫理的事柄も含めて、作者の内部に沈潜している重い教育問題があるように感じ取れます。私的な内面の情景を描きながら、もの言えぬ状況を暗示しています。夜の厠という場の設定も、作者の鬱屈した内面を象徴しているように思われます。

二首目の歌には啄木歌を思い出した人も多かったでしょう。

「実務には役に立たざるうた人と/我を見る人に/金借りにけり」(『一握の砂』)です。ただし、これを自己卑下の歌とのみ見てはならないとする高野公彦の指摘があります。文学を志すということについての矜持がある、と高野は指摘します(『わが秀歌鑑賞』)が、これは、先の高安の「真実」の歌にも通じる境地のように思われます。

こころの領域に入りこみましたが、心の働きをつかさどる「あたま」の歌を見ておきましょう。肉体も大事な素材です。

わけのわからぬ物質潜む小枕に大事なあたまをのせてぞ冷やす 小池光(『日々の思い出』)

とどめ得しいのちかわれの首一つ枕におけば重しこの首 山田あき(『山河無限』)

小池がいうように、何か得体のしれない、しかし確実にものを冷やすことが出来る「保冷剤」があります。「潜む」としたところが、小池の技のように感じられます。

二首目の歌では、「頭」の代わりに「首」としたところに山田あきの言語感覚、肉体感覚の鋭さがあります。「頭」に置き換えてみれば、その意味の重さの違いが判ります。

日常の暮らしを歌う場合に、一語の選択によって、歌が際立つ、輝くことを学ばなければなりません。

都市を詠う

立食ひのまはりはうどん啜るおと蕎麦すするおとの差異のさぶしさ 小池光(『日々の思い出』)

一九五〇年代後半からの「高度経済成長」政策によって、都市化が進み、国土の荒廃化は急激にしてとどまるところを知りません。この問題は続く「老いの歌」の項(次号)でも取り上げるので、今回は都市生活をとり上げます。

掲出歌は、〝駅ソバ〟など立ち食いソバの店の風景です。おそらく、全飲食店のなかで、もっとも回転率が高いのが立ち食いソバの店でしょう。仕事間を縫うように、まとまって食事時間が取れない中、人は急いで蕎麦をかきこむ。小さんの「時そば」ではないけれど、急きたてられるように、多くの人は蕎麦をすする。初句から四句まではまさに、日常の風景そのものです。「立食ひのまはり」は、自分が店の中にいて、自分のまわりは、という意味でしょう。周囲のうどんと蕎麦の啜り方に違いがあるのではないか、というのです。しかし結句ではその日常の風景の心象に対する感覚に生じた違和感を歌っています。

四句までは、現象、情景です。ここまではいわば表層の発見ですから、このまま差異があることを(気付いた)歌として提出することができます。

立食ひのまはりはうどん啜るおと蕎麦すするおと交差する駅

ですから、問題は結句です。結句を変えて、このままで一首としても成り立つといえば成り立つ。しかし作者は、さらに進んで、その気づき自体を「さぶしさ」ととらえた。

どういうことでしょうか。いろいろな解釈が成り立ちます。立ち食いソバという、店であわただしくそばをかきこんでいるという風景自体についてのもの哀しさ、ということもあるでしょう。同時に同じ境涯で、そうしたわずかな(たぶん)違いに耳をそばだてる自分の性情についても心が動いているのではないか。表面の下の層の、さらにもう一つ下の層にまで心を届かせる工夫が働いているように思います。

日常の歌

ボールペンはミツビシがよくミツビシのボールペン買ひに文具店に行く 奥村晃作(『鴇色の足』)

ニッポンは便利あふれて快適はどこにもあらず インドびといふ 坂井修一(『牧神』)

カナ文字の繰り返しがあって、ボールペンを買いに行く、というだけの行為なのですが、このように強調されると、作者のこだわりにユーモアさえ感じます。ちなみに井上ひさしは、芝居のセリフには「ミツビシ」を使うそうですが、それは母音にi音が多いので、言葉が明瞭になるからだそうです。

そうしたものが豊かにあふれている日本の現状を坂井修一も、かなり痛烈に描いています。確かにモノは豊富で、一見すると非常に行き届いている。だが、そうした消費主義で良いのか、ほんとうに居心地が良い国であり、社会なのか、と問いかけています。

棄てられて椅子秋の陽にねむりおり言葉なきものすがしく憩む 三枝昻之(『暦学』)

消費主義の最後の風景─ごみの歌としてしまえばただの現状報告でしょう。しかし三枝は人間の支配が終ったあとの椅子を主人公にし、それをやすむ、と表現した。一語はこの「不用ごみ」を捉え直した作者の物の見方を感じさせます。

ここまで見てきたように、生活を歌うには、実景に即し、作者の実感を基礎とし、その風景と感情─情景─をもう一つ下の層まで掘り下げていくことがとても大事です。現象をふまえつつ真実へ、と言ってもよいでしょう。次号では老いの歌、子どもの歌を通して考えていくことにします。

新短歌入門 9

=よりよい歌づくりのために=

「生活の歌」の創造を(2)

津田 道明

古今和歌集、新古今和歌集の時代は、「個人的事情を露に作品に持ち込むことは不遜である、という理念が作品世界を支えてきた」(佐佐木幸綱「抒情と造形」、『短歌の本Ⅱ』)ので、一部の例外(東歌、防人歌、憶良など)を除き、歌に生なましい暮らしの断面が登場することはありませんでした。

この点で近代短歌の「革新」は日々の生活に関わる、歎き・怒りなどの率直な思いを歌の世界にもたらし、さらにそれが歌の世界の主要な位置を占めるようになりました。この事情は前号に書いたとおりですが、今月は老いの歌を始め、人間をいかに歌うか、に焦点をあてて考えてみましょう。

老いの「青春」の歌

高齢社会が一段と進行しています。この先の老の歌は、もはや「余生」というより、新しいステージとして人間の在り方を問う場となります。

春の夜のともしび消してねむるときひとりの名をば母に告げたり

土岐善麿(『遠隣集』)

啄木を看取った土岐善麿がこの歌を含む『遠隣集』を刊行したのは昭和二十六年(1951年)、六十六歳の時です。平均寿命の統計を取り始めた1947年の男子の寿命は五〇・六歳。まさに幸若舞の『敦盛』にいう「人間五十年…」ではありませんが、当時からすると、相当の高齢者となってからの回想詠です。歌集の後記には「窪田空穂氏に捧ぐ」という献辞があります。後記によれば、善麿はこの歌集を編むにあたって、空穂に歌稿の選を依頼し、「懇切に批閲の労をとられ」た結果、実に歌稿から二百首余りを捨てて一書を成したからです。二十冊余の歌論集や、歌集、専門書を出した善麿が、初めて選を依頼したのです。戦中、戦後の困難な時代を共に生きた空穂と善麿の二人の紐帯を感じさせます。

巻頭近くにおかれた瑞々しい相聞の世界ですが、高齢者短歌の現代の一つのテーマとして受け止めたいと思います。

わが身の老いの歌

老い痴れてただまばたきをして過ごすわれとはなりぬるあるかなきかに

窪田空穂(『冬木原』)

脈をとる 看護婦さんの ふっくらした手 七十年前のわたしの手だった

八坂スミ(『わたしは生きる』)

この二首は、老いの暮らしの一コマを歌ってます。空穂の歌は土岐善麿が昭和二十八年の新潮社版『窪田空穂歌集』の解説の冒頭に、喜寿を前にした空穂のたどり着いた高みとして絶賛している作品です。善麿は、心理的には重いテーマを、さりげなく、かるく歌うことに、空穂のなみなみならぬ作歌の深みがあることを強調しています。

一方、八坂スミの歌も、まことに平明でありながら、作者の内面にはとても重いものがあります。しかしそれを重いように歌わずに描くところに作者の生きかたの高さがあるように思うし、その奥行きの深さが読者の心を打ちます。八坂スミが詠っているのは、戦中の自分の青春です。

この歌から、茨木のり子の、「わたしが一番きれいだったとき」という詩を思ったのですが、ぜひ読んでほしい詩です。

こうした直接的な戦争体験を歌い継いでいくことは、他のどの世代にもできないことですから、心新たに、体験を短歌表現、詩的表現として結晶させることをめざしましょう。

社会の現実と自分の在り方を見続けてきた空穂をとり上げていますが、空穂はこの歌からさらに十数年後の絶詠の中で、見ること自体も不自由となった、一個の肉体を歌っています。高齢者の境涯詠が一般的、処世訓的な表現に陥らないためには、身体感覚を大切にせよと教えているようです。

まつはただ意志あるのみの今日なれど眼つぶればまぶたの重し

窪田空穂(『清明の節』)

子どもの歌の原型

『新潮日本古典集成』の『万葉集二』によれば、万葉集第五巻は山上憶良の歌稿を基に編まれたとされていて、大伴旅人の妻の死への「日本挽歌」や自らの病、老いを歌った「沈痾(ちんあ)自哀文」など、老いの短歌を考える土台ともいうべき歌群がありますが、同時に、子どもをどのように思っているか、という歌を載せた貴重な巻でもあります。

瓜食めば子ども思ほゆ栗食めばまして偲はゆいづくより来りしものぞまなかひにもとなかかりて安いし寝さぬ銀(しろがねも)も金(くがね)も玉も何せむにまされ宝子にしかめやも

八月号でゴーガンの「黄色いキリストのある自画像」の主題に触れましたが、「いづくより来たりしものぞ」という自問は痛切です。そして、第五巻の巻末には、古日(ふるひ)という名の知人の子どもの死をうたった長歌、短歌を載せています。字数の関係から、亡くなった時の箇所を引きます。

…たまきはる命絶えぬれ立ち躍り足すり叫び伏し仰ぎ胸打ち嘆き手にもてる我が子飛ばしつ世の中の道

息を引き取った時、立ち上がって足を躍り踏み、亡き子の足をさすり、胸をたたいて、再生を願ったという、古代的な祈りの形を読み取ることができます。

「古日」という男の子の親は誰なのか不明です。その人と憶良の関係もわからない。しかし憶良の歌稿に残されたこの歌を万葉集編纂にあたった人たちは、残すべき歌として留めたということでしょう。千年を越えて現代に通じるものです。

子どもの歌の近現代

暫くを三間うち抜きて夜ごと夜ごと児等が遊ぶに家湧きかへる

伊藤左千夫(『伊藤左千夫歌集』)

明治四十一年の作。伊藤左千夫は東京の茅場町で乳牛を飼育していて、「牛飼いの歌」が有名ですが、当時七人の子を育てていました。家計的には豊かではなかったのですが、ここには明治の親の姿のひとつの典型があるように思います。

左千夫の歌から、家長という言葉を思い、そのまま小高賢の『家長』という歌集を考えたのは、安易に過ぎるかもしれませんが、ここには現代の子育ての問題が歌われています。

「口惜しくはないか」などと子を責める妻の鋭(と)き声われにも至る

小高賢(『家長』)

近代の子育て事情とは異なる問題がここにはあります。何かの競争と結果の現実があることをうかがわせるし、その子育ての当事者として男親にも矛先が向けられています。

子育ての問題だけでなく、現代の競争社会の渦中にある小高賢自身にも、その声は向けられているかもしれません。

次の二首は、子どもに注ぐ若い親の情愛に影をおとす、時代や社会の問題の提示があるように思われます。

みどりごは泣きつつめざむひえびえと北半球にあさがほひらき

高野公彦(『汽水の光』)

ぼくらなど認めぬ日本になに思い涙ぐむのと子はたずねたり

李 正子(『鳳仙花のうた』)

高野の歌は、何も具体的な問題を示していませんが、南北問題が歌の背景にありそうですし、「ひえびえと」が状況の性格を語っているようです。

二首目は、作者名から想像できるように、在日朝鮮人の問題を問うものでしょう。ぼくら、と歌いだされているように、子どもだけの問題ではない。親の問題でもあり、同胞全体の問題でもあることを告げています。

子どもの歌について、もう一首あげておきます。

魚獲るとベン・ハイ川に撃たれたる兄を曳きもどる少年の船

坪野哲久(『春服』)

ベトナム戦争の時に歌われた一首です。ベトナムは、人口比ではアジア・太平洋戦争の日本の戦死者数を大きく上回る犠牲を払いました。この歌のように、子どもたちも犠牲となり、哲久はこの歌の前後に、アメリカの「自由」とはベトナムの「虐殺」のことであると告発の歌を遺しています。

このように、命を分けた者への限りないいとおしさを根幹にしつつ、子どもをとりまく社会的状況をふまえて、どのように歌の世界を深めていくかが現代短歌の課題です。

生活詠は自分自身に還る歌

ただ一度生まれきしなり「さくらさくら」歌ふベラフォンテも吾も悲しき

島田修二(『花火の星』)

植えざれば耕さざれば生まざれば見つくすのみの命もつなり

馬場あき子(『桜花伝承』)

島田修二がべラフォンテのコンサートに行き「さくらさくら」を聴いた。当時、人種差別に抗議の声をあげていた歌手とのただ一度きりの邂逅を歌っています。

馬場あき子は、自分は農に生きていず、また子を産んでもいない。ただこの世にあって、この世をとことん見尽すのだ、そう生きていくのだという凄まじい覚悟を歌っています。

暮しの中に、生き方を歌うことを探求していきましょう。

表現の執着

馬場の歌まで来ると、暮らしの歌は、実景、実感にもとづいて歌をつくりあげるということを基礎としつつ、「表現」に比重をかけて歌うことに注目せざるをえません。

葛原妙子は「作歌の時、意識の強弱は別として、『表現欲』をもって臨むことがある」とし、

わが服の水玉(ドット)のなべて飛び去り暗き木の間にいなづま立てり」

(『原牛』)

を、「これは途上の一アクシデントの単なる感覚的表現である。一瞬のいなびかりのショックで着ていた服の水玉模様が四散し、服は無地になってしまった、というのだ」としていますが、象徴として表現する、ということを考えると、こうした傾向を観念の所作、というように捨てないようにしたい。

そのことは、前川佐美雄にも通じるものがあります。

ゆく秋のわが身せつなく儚くて樹にのぼりゆさゆさ紅葉(こうよう)散らす

(前川佐美雄『大和』)

前川は、日中戦争のころは自分は戦争の歌を作らなかった、しかし太平洋戦争の時は、斎藤茂吉や川田順らに続いて戦争賛美の歌を多く作ったと語っていますが、かつてプロレタリア短歌運動に加わったことをふまえて一首を読むと、前川が実際にモミジの樹に登ったわけではないので、ここには何かの衝動があり、滅びることへの自己投棄があるように感じられます。一首の鑑賞と批評に当たって、作者の生涯―縦軸のなかでそれを考えるという点で思い浮かぶ一首です。

新短歌入門 10

=よりよい歌づくりのために=

「推敲」について(1)

津田 道明

心に去来するさまざまな思いを五句三十一音の短歌形式に拠って表現すること。これが「歌づくり」です。

この原理は口語歌作者にとっても歌づくりの土台になるものです。定型の岸辺からまるきり離れてしまえば、口語歌は自由詩の岸に上がるほかありません。

「新・短歌入門」では、歌づくりのさまざまな問題を学んできましたが、これを基礎に、一、二月では私が参加している各地の会の作品をとりあげて、出来上がった作品をあれこれ見直す作業─「推敲」といいますが─について考えます。

「推敲」の故事

「推敲」という語は唐の時代のある出来事に由来します。

科挙という官吏登用試験を受けるために洛陽に来ていた賈島という人が、驢馬にのっていて、自作の詩の一節「僧は推す月下の門」を考えているうち、「僧は敲く月下の門」という別案が浮かびます。どちらが良いだろうと思案を重ねていて、折から通りかかった洛陽の知事にして漢詩人の韓愈の行列に突っ込んでしまいます。狼藉をはたらいたというわけで韓愈の前に連れてこられた賈島が、事情を話すと、韓愈はただちに、「僧は推す」より「僧は敲く」が良いとし、その理由を、月下に門を敲く音の響きに風情があると話します。この故事が「推敲」として残ることになりました。

推敲の原理─他者の視点─

私たちは、歌を作るとき、めいめいの心のなかに波立つ感覚、感情をどう表現するか、苦労しながら一首をまとめています。言葉がつぎつぎと湧いてくる、ということはまずありません。それでも心は一定の昂揚感にあるわけで、その時の初心と言葉はとても大切なのですが、その延長だけで歌を見直しても、なかなかうまくいかない。ではどうするか。

私たちが、〝思い〟を言葉とし、文字とする行為は、自己確認の意味もありますが、究極の目的は他者への伝達です。自分以外の誰かに伝えることによって、その反応も含めて、自分の思いと言葉や文字─短歌─を吟味するものです。

このことから、いったん出来上がった歌について一定の時間をおき、ステージを変えたうえで、作品を受けとる側の視点から、目の前にある五句三十一音の言葉と文字そのものの意味するところを考えてみましょう。そこから得られる歌のイメージが、作者の初発の印象、感情、思いを反映したものになっているかどうか見直すということです。

こうした視点は古代・中世から様々な歌人が試みていて、例えば定家も「毎月抄」という歌論の中で、「作歌の心がまえとして「歌をばよくよく吟詠して、こしらへて出すべきなり」(『歌論集 能楽論集』岩波古典文学大系)と教えています。

吟詠は今でも推敲の基本的な原理の一つですが、当時歌が披露されるのは口頭でしたから、特に大事なことでした。

以下、作品に即して推敲の過程に入っていきますが、留意しなければならないことがあります。それは、しばしば、推敲しているうちに、意味が通じるように、破綻しないようにと考えるあまり、初発の勢いや新鮮な思いなどが弱まったりすることがないように注意しなければならない、ということです。推敲万能論ではないのです。

推敲の実際 ①具体を歌うこと

(原歌) 車いす嫌がる夫豊川へ皆の優しさ心和らぐ

年金者組合のバス旅行の歌。原歌にはその詞書があります。体育の教師で、スポーツマンだった夫が車椅子生活を余儀なくされていて、いろいろな思いを持たれている。作者はその夫を励まそうと思ってバス旅行に誘い、夫も仲間の気遣いに、頑なだった心がほぐれていく様子が詠われています。

この過程は、抽象化していえば、障害の心理的拒絶─受容─仲間との新たな関係作りへという展開なのですが、実際の場面に即し、共感的に詠まれているところに良さがあります。

ポイントは①「豊川」。ここは川でなく、「豊川稲荷」という神社へのツアーです。地名、固有名詞の取り扱いも大事になります。

②「やさしさ」です。ここは具体的な描写がないので、雰囲気は一定伝わるが、イメージが湧いて来ません。

一首の世界は、歌うべき多くの主題があるので、連作に挑戦したいところです。ここでは旅行の場面に絞ります。

車いす嫌がる夫とバス旅行に仲間らこもごも声をかけくる

(原歌) テレビ見てリモコン持てばわたしもと態度で示す六か月の孫

まだ言葉にはできないものの、誕生して六か月しかたっていないのに、子どもはいろいろなことを感じ、行動に移していく。その成長を驚きとともに、温かく、注意深く見守っている作者の視線を感じさせる歌です。ポイントは「態度」。言葉で主張できないけれど、何か意思を示すようです。その動きを「態度」、とまとめずに具体的に表現しましょう。

画面かえんとリモコン持てば両の手を伸ばしくるなり六か月の孫

推敲の実際 ②「て」の扱いー吟詠のこと、地名のこと

(原歌) 南禅寺の入り口に立ちて若き僧ひたすらくばる下足袋を

南禅寺の拝観の時の様子です。若い僧侶が、修行の一つとして寺の入り口で下足袋を配っている姿を歌っています。

ポイントは①入口、②「て」。広い南禅寺の入り口はどこか。石川五右衛門伝説でも名高い三門がありますが、南禅寺という空間をもう少し丁寧に取りこみましょう。②「て」は接続助詞。「て」や「と」は声に出して読み上げると、あとに軽い休止感があります。後に続けるうえで、一種のタメのような感じ。また役割上、順序や展開に欠かせないので、説明的な印象を与えやすい。場所を方丈と仮定して検討してみます。

南禅寺の方丈に立ち若き僧はひたすらくばる下足袋を

南禅寺の方丈に立つ若き僧ひたすらくばる下足袋を

前者は若き僧に重心がかかり、後者はどちらかといえば、若き僧の動き─ひたすら配る─に重心があります。自分は最初に何を感じたか、何を歌いたかったかを吟味して推敲を。

推敲の実際 ③感動の焦点を絞り込んでいくために

(原歌) 断念し譲った畑今朝行くと玉ねぎの苗ぎっしりと植えあり

もう体力的に畑仕事が出来なくなり、畑を譲ったが、今日畑を見に行ったところ、玉ねぎの苗が一面に植えられていた。オノマトペと呼ばれる擬態語の比喩がとても印象的です。しかしよく読んでみると、譲った作者、苗を植えた人、ぎっしりと植えられた玉ねぎ、の三者に焦点が分散していないだろうか。苗がぎっしりとあるのは植えた人がいるからだから、ここは整理できます。またこのしみじみとした情感からすると、初句の歌い出しは硬い印象を与えるので工夫します。

あきらめて譲りし畑に今朝行けば玉ねぎの芽のぎっしりと生う

推敲の実際 ④結句の扱い方

(原歌) 爆死せし父さん野火で焼きしとう 八十五歳 絶え絶えの声

直接的な戦争体験者、戦時の記憶をもつ人たちが世代交代していく中で、貴重な証言です。こうした「声」を言葉として聞き留め、残していくことも歌人の大事な仕事です。

「爆死」がどういう状況であったかはわかりませんが、とにかく、ふつうの死ではなかった。それを表しているのが「野火」。野火は春の山焼きですから、時期としては春の事だったかもしれませんが、普通の火葬ではなかったのでしょうか。

八十五歳の方の言葉を受け留めた作者の作歌精神、詩心を感じます。身内を語るときは、敬称を使わないのが基本ですから、八十五歳のこの方は、ふつうなら、「父」と語ったでしょう。また作者は、ふだんは「野火に」としたでしょうが、ここを「父さん野火で」と、老いの話された言葉を重んじた。考えるとすれば、結句。体言止めは強調の方法として有効ですが、この歌の場合は、最後に「声」を強調するかどうか。

爆死せし父さん野火で焼きしとう 八十五歳 声絶え絶えに

推敲の実際 ⑤感動の絞りこみと単純化

浅瀬らぎを耳にし蛍目で追えば光の雫と輝く木星

「せせらぎ」の漢字は、国語辞典にも出てきません。『大言海』にはありましたが、ふだんは使わない。作者の苦心はわかりますが、無理に漢字にルビを振らないことも大事です。

作者の多感な思いはよくわかります。蛍は水辺の生き物ですから、せせらぎがあり蛍の光があり、木星がある。感覚としては聴覚を歌い、視覚もうたわれる。美しい情景ですが、短歌とするためには感動を絞り込む必要があります。拡散すると感動が薄れます。蛍を中心にした歌と、木星にも心が動いたということから、こちらに焦点を絞る方法も考えます。

せせらぎの蛍を追えばうす闇に降りくる光は雫のごとし

せせらぎの蛍を追えば薄みどりの光りの彼方に木星は見ゆ

推敲の実際 ⑥意味の重複と慣用的表現を戒め、主題追求を。

(原歌) 猛暑中お盆を迎え墓参り石塔に水自分は汗だく

原歌では、①「猛暑」と「汗だく」、「お盆」と「墓参り」に意味の重なりがあるので、ここを整理します。

②この中のやや慣用句的な言葉の使い方についても注意しましょう。

③歌の主題は何か。作者が汗だくになって墓参りするのは、年中行事だからでも義務感からでもないでしょう。歌のかくれている主題は、汗だくになっても、父母の墓参りは大事な行事だと考えている作者の思いです。その心を詠う、或いは読者がそのことに思いを馳せられるように歌うのが短歌です。

たえがたき暑さのなかに父母の墓を洗えり汗たらしつつ

新短歌入門 11

=よりよい歌づくりのために=

「推敲」について(2)

津田 道明

一月号では「推敲」の基本を学んできました。「短歌」は、自己了解、自己満足にとどまらず、作品の主題─伝えたい感動、思い─を他者との交流、共感のなかに成立させるものであるという視点から、作った歌を見直し、作者の感情の一方的な吐露に終わっていないか、具体的な事物を通し、焦点を絞り込んでいるか、発想や表現が常套句的になっていないかなどを見直す作業─推敲─を大切にすることを強調してきたのですが、私の関わっている歌会や手紙などで、推敲の〝技術〟や〝技法〟をもっと学びたい、という意見が寄せられてきました。そこで、当初今号では近現代歌人自身の推敲過程を、について学ぶつもりでしたが、一月号に続き、推敲の方法や技術などについて、さらに考えることにします。

1.「頭重脚軽」を考える

多くの近現代歌人が短歌の入門書を書いていますが、その一つ『短歌入門』(『短歌』編集部編)は、第一線で活動している歌人の分担執筆によるもので、その中に、「Ⅴ 上達の秘訣」の項があり、篠弘が「語彙を増やす」ことを、島田修三が「推敲のポイント」として、「頭重脚軽」を、俵万智が、「読む」力が「詠む」力を底上げする、ということについて触れています。

俵の所論は、自身の経験から、作歌に行き詰まった時の「秘訣」として作品を「読む」ことに触れているので、ここでは篠と島田の所論を検討することにします。

篠の文章では、特に「付け加えておきたい課題」として「初句」の問題に及んでいる点が注目されます。「作品の良否を判断する手だてとして、結句から見ていく選者が多いのですが、私は初句を重視します。(しかし─引用者)とかく詠みたい素材を第一句に据える人があって、唐突で頭でっかちになりがちになる点を留意して下さい」というものです。ここが島田の「頭重脚軽」論に繋がっています。

「頭重脚軽」は、上句の情景描写に比重がかかり、下の句(作者の情感)が軽くなることを意味し、子規が橘曙覧の歌評のなかで取り上げたことで知られていて、島田は子規の「短歌愚考」の中から、その意味を検討しています。次の歌の右が原作、左は子規が「愚考」として示した歌です。

森の上の朱塗りの塔の片へのみ真白になりて雪晴れにけり

森の上に見ゆる幾重の朱の塔の片へ真白に雪つもりけり

子規の考察を詳しく紹介できませんが、原歌は、塔の描写が転じて、天気のことになり、主題が消失し、一首はいわば尻すぼみになっています。改作は名詞のなかに「見ゆる」を入れることで、原作の二句を下にずらし、「頭重」を軽くし、結句を塔の描写に回帰させてバランスをとっています。

このように句の入れ替えは推敲の大事な要点で、島田は、「子規が明快に説くのは、軽く歌い起こし、どっしりと歌い収めるという作歌の基本中の基本なのです」としています。

2.バランスを見直す

では、軽く歌い起こす、ということと、篠の提起する、初句の重視ということをどう考えればよいだろうか。実際に、歌会や「新日本歌人」の選歌の経験を踏まえて考えると、協会の会員、読者の多くが、地域活動や社会的な運動に関りを持ち、社会と生活の日常にさまざまな感慨、批判を持たれていて、その思いが、上句に結実している歌が少なくない。

この内発性は大事なので、前述の句の入れ替え以外に方法はないのでしょうか。その点では、切り込みの重さや鋭さに対応する下句の展開がどうか、という点から作品を推敲することが大事です。この点は島田も前出の論のまとめに、問題は一首のバランスに尽きる、と指摘しています。

『新日本歌人』12月号の次の一首はどうでしょう。

(原歌) 「青鞜」の名付親「生田長江」生れし処その名大きく駅前に示さる

(検討) 「青鞜」と名付けし人の名生れし地に大書されたり生田長江

作者が鳥取県日野町を訪れた時の歌。長江は婦人運動や社会問題に関心を広げ(『資本論』の翻訳も)活動した作家です。

JR根雨駅前に、長江の名が大きく書かれた案内板があるのですが、作者の関心の中心は上句の初句、二句でしょう。大幅に字余りとなっても表現したかった。で、作者は作歌にあたって、「青鞜」のところと「生田長江」の配置をどうするか、と考え、読者にとってわかりやすいのは「青鞜」から歌い起こそう、と考えたはずです。そしてその勢いで「長江」に続けたので、下句には作者が最初に目にした案内、表示のことをおくことになってしまったのではないでしょうか。

子規や島田にしたがって考えてみると、やや上句が重いし、バランスと名詞の連続を見直したのが検討歌です。

3.句切れ─深化のステップ─と体言止めの問題

(原歌) 除夜の鐘浮かぶは母の丸き背子らの晴れ着を黙々縫いぬ

(検討) 除夜の鐘に浮かぶは母の丸き背 子らの晴れ着を黙々と縫いぬ

現代では、もうこうした母の姿を見ることがなくなったでしょうか。大晦日に晴れ着を縫うなど、ある時代の暮らしの記憶だけでなく、情景の記録としても意味のある歌です。

「音」の風景では、静かな大晦日の家に除夜の鐘が響いてくるという対比─もポイントになっています。

原歌は初句で切れ、三句で切れることになるので、場面の転換が急で、慌ただしい感じがします。初句は、言いさしにせず、続けてはどうだろう。また結句は〝もくもく縫いぬ〟と読めば、何か精力的に縫っているような感じも出てくるので、助詞をおぎないます。一首全体が作者の内面描写ですが、三句切れに意味があります。外の状況から家の中の情景に入り、三句で母の背に焦点が絞られ、そして結句はさらに母の縫物に絞り込まれる。つまり、句切れは、ただ切れているだけでなく、場面の深化のステップなのです。

(原歌) たっぷりと味しみこんだ厚切りの大根うまし予後の食膳

(検討) たっぷりと味の沁みたるあつ切りの大根うまし予後の食膳

食欲まで刺激されるようです。「しみこんだ」という口語調も良いのですが、「うまし」があるので、文語に統一します。

四句まで読み進んできて、そうだよね、おいしいよね…となって一旦切れ、そして「予後の」とくるわけです。そうか、大根を食べているのは病後のことを詠っているのか、となります。どうやら、作者は退院して回復してきているのか?ということにも読者の想像は及びます。

作品に、こうした想像の広がる力を持たせられているか、を推敲のポイントにすれば、四句切れ+体言止めにした展開には学ぶところが多い。味覚に焦点を絞り込んで、他のいろいろなことを内に収めることで、余情が生まれています。

「厚切り」も「あつ切り」として、厚い、薄いだけではない、熱さ、ということも考えてもらうようにします。

晴れ着の歌、大根の歌のように、作品の句切れは、続く句の飛躍や転換、深化に大きく関わります。ですから、句切れ、の歌が出来た場合、たとえ結果的にそうなったとしても、歌の転換や飛躍、深化に繋がっているか、ということで見直してみましょう。もしそうなっていないならば、句切れにせずに、繋げるための工夫を試みましょう。

4.比喩の問題

(原歌) 八十路越え夫との暮らし語るひと「人」という字のごとくなりしと

(検討) 八十路越え夫と互みに支え合う暮らしを「人」の文字のようだと

最初に「如し」という直喩の問題を取り上げます。

作者は高齢者の認知症対策の一つの「傾聴ボランティア」を行っていて、老婦人との対話から生まれた歌です。

字の成り立ちから言うと「人」は、もともとは象形文字。人偏の「イ」と同じで人が立って手を垂らしている形です。

ですが、作者もまた老人の方も、「人」という字は、向き合い、支え合っている形だと感じています。これは、「人」という字の意味を再発見を意味する、〝詩〟の問題です。

私自身も自分の歩んできた道と歌を振りかえって、「われは『我』 曲がり交わり恥多き身をさらけ出し詠うほかなく」として、「我」という字を詠ったことがあり、表音文字でない日本語の特質です。前出の〝あつ〟の問題とも共通します。その点では最初の「八」の向き合った形も暗示的です。

三句切れの「と」、結句の「と」の重なりを見直し、暮らしにもう少し光をあてて会話を意識したのが検討案です。

(原歌) 街路樹は枝を払われ丸裸ブルブルふるえ春を待ちわび

(検討) 街路樹は枝を払われことごとく裸身を晒す北風に揺れ

次は「暗喩」の問題です。擬人化した暗喩は、客観描写と異なって、作者の主観がさらにストレートに表面化します。私は、こう読む、樹にこころがあるなら、きっとこう思っているだろう、というわけです。このように、暗喩は作者の比喩の適否が直線的に問われます。直喩よりも強烈に。

原歌の場合は、「丸裸」と、「待ちわび」が表現のポイント。

枝を払われて、骨だけになった街路樹なのですが、詩の表現からすると、「丸裸」は検討の余地がないでしょうか。

「丸裸」は、口語的に表現するとすれば、「まっ裸」。これでは、何か、おかしみが感じられます。 そう考えてくると、樹にとって、冬の寒さというものは、春の芽吹きや開花のために、どうしても必要なものだということに思い当たります。

枝を払うというのは、落ち葉対策や何かほかの要素もあるかもしれないが、芽吹きのために必要なことでもある。そう考えると、彼らは冬に「春を待ちわび」ているだろうか。

丸裸、というと、思い出す歌があります。水原紫苑の「まつぶさに眺めてかなし月こそは全(また)き裸身と思ひいたりぬ」です。皓皓と照る月の情景。水原の代表歌ともいわれていて、対象への全身的な集中を感じさせます。この歌の、「裸身」を取り入れて考えてみます。

上句が重い内容ですから、結句を強めることを考え、「寒風に耐え」とするのも一案ですが、枝を払われ、としているので、言わずもがな、という感じもします。歌会では樹木名を入れては、という意見もあったので、再再考した案。

ケヤキ並木枝を払われことごとく裸身を晒す倚りかからずに

以上

(他の引用歌は名古屋市の西区年金者短歌会のみなさんの作品です)

新短歌入門 12

=よりよい歌づくりのために=

「なぜ、何のために人は歌うのか」

津田 道明

1.作歌と歌論

「新・短歌入門」の最終回です。最後の講座に、起点に戻るようなテーマを掲げました。私事に亘るので恐縮ですが、偶々編集部から依頼があって、先月号の「自歌自註」に、私自身の短歌の原点─自分の内部の衝迫から歌が生まれ、それを、伝えるべき人の心にどうすれば伝えられるかを考え、学んできたか─を書きました。

また昨秋、岐阜支部から2019年の合同歌集の完成の記念講演に、このタイトルの講演の依頼があり、あらためて、私たち新日本歌人協会の、そして私自身の作歌の原点を確認する機会を得ました。それらを視野に入れながら、一年間の「新・短歌入門」のまとめの講座を始めたいと思います。

この連載は、これから短歌を作りたいと思っている方たちの参考になるテキストを、という一昨年の夏の総会の議論や常任幹事会での検討を経て始まったのですが、途中、私の手元にはさまざまな意見が寄せられてきました。

もっとも多かった意見は、本年1、2月号の「推敲」のポイントを取り上げた問題提起が、歌づくりの方法と重なって、面白かった、作品をどう見直すか、ヒントが得られた、というものでした。他方、短歌史的な部分や、短歌理論におよぶところについては、用語の意味がよくわからないなどの意見が多く、この部分は私自身の学び直しも含め、稿を改めたいと考えています。

これらの感想や意見は全体として見れば、協会員、読者の旺盛な創作意欲を示すもので、時代や社会の主権者であるという自覚とともに、時代の短歌、社会の中の短歌の創造の主体でありたいという表現への意欲が、広く深く存在していることを示すものでした。そして痛感したのが、やはり実作を大切にする、という、あたりまえのことの意味です。

子規や佐々木信綱をはじめ、明治中期から多くの歌人が「短歌入門」を書いてきましたが、これら歌人が異口同音に強調しているのも、はじめに作歌ありき、です。

まず作ってみる、それを推敲し、批評し合う、その過程で、作者なりの〝歌論〟が生まれ、啄木や様々な歌人に傾倒し、学びその過程で歌を磨く。平坦な道ではありませんが、まず作ること、作らなければ何ものも生まれないのです。

最初に結論のようなことから始めましたが、「短歌入門」のまとめの核心として強調しておきたいと思います、

2.歌わずにいられない思い

「新日本歌人」2020年2月号の「選のあとに」(松野さと江)のなかに、「日本という国が、今大変なことになっている現状を反映して、協会誌ならではの、傾向的政治詠・機会詠をあじわうこととなりました。そうして、曲がりなりにも、私達の短歌という小詩型が、文学として存在し、その結果、本当の民主主義とは何かを問いつつ、育て、獲得していく営為の一翼にあるのだということを思わされました」という文章があります。

〝傾向的政治詠〟という語がどういうものかは、この短い文章だけでは明らかではありませんが、後段の、いわば主権者としての民主主義の形成という部分と結びつけて考えると、松野のいう政治詠・機会詠の筋道が見えてくるようです。

日々の暮らしの中で、私たち生活者が直面する様々な問題に対し、いたずらに嘆くのでもなく、ましてあきらめるのでもなく、文学としての短歌創造に向かっていくという筋道。そのことを松野は強調していますが、そうした思いは、今日、「新日本歌人」に拠る会員、読者だけではありません。東日本大震災をめぐって、あるいは安保法制や秘密保護法をめぐってのこの国の民主主義の力を私たちは目にしてきました。

この抵抗の系譜のなかに、非正規雇用の問題を正面から歌った萩原慎一郎の『滑走路』(二〇一七年十二月)があります。作者がこの歌集の刊行を待たずに自死するという痛ましい事実の上に誕生した歌集でしたが、締め切りの関係で本誌の年間歌壇評には取り上げられていなかったので、私は翌年の年間評のなかでこの歌集をとり上げ、今回の入門講座の第一回分にもとりあげました。引用歌を再掲します。

夜明けとはぼくにとっては残酷だ 朝になったら下っ端だから

非正規の友よ、負けるな ぼくはただ書類の整理ばかりしている

『滑走路』は、一面ではいじめの問題と現代社会の対応をめぐる鋭い告発の歌集ですが、同時に、やさしく人間の連帯を呼びかけている、極めてヒューマンな歌集でした。

萩原は、自分自身の苦しい内部を、歌わずにはいられなかった。しかもそれを詠うこと、文字にし、発信していく作業は、自分自身の苦しさの根源を確認する、きわめて苛酷な過程でした。しかし歌人萩原慎一郎はその作業を避けずに正面から立ち向かった。

私たちは、多く、萩原ほど純粋に思い詰める事はないまでも、詠うことについて、詠ったことが事がらについて、ためらったり、臆したりしつつも、追求していますが、その振幅もまた、歌を深めていく大事なよりどころです。

歌いたい、歌わずにはいられないという根源の思いと、歌いきれないもどかしさ、思いと結果の落差の歎き・葛藤を私たちは抱えています。その葛藤や嘆きから逃げないで、「まず、作る」ことが大事なのです。啄木も、順三もその道を歩んできました。それは生涯を通して探求する道です。

3.なぜ、歌うのかー大伴家持の場合

なぜ歌うか、という問題は、現在的現代的な問題であると同時に、短歌史においても問い続けられているテーマです。

これについては連第3回(六月号)のなかで、万葉集のなかで、なぜ歌うのか、という作歌意識を端的に示しているのが大伴家持であるとして、歌とその詞書について触れました。

うらうらに 照れる春日に 雲雀上がり 心悲しも独りし思えば

春日遅々にしてひばり正に鳴く。悽惆の意、歌にあらずしては撥ひ難きのみ。よりてこの歌をつくり、締緒を展ぶ。(4292 万葉集巻20)

この歌の「雲雀」には、あるいは、父旅人と最も近かった憶良の貧窮問答歌の反歌「世のなか憂しとやさしと思へども飛び立ちかねつ鳥にし有らねば(巻五 893)」が影を落としているかもしれません。

この歌は万葉集巻十九の最後に置かれています。歌われたのが二月二十五日。この歌の前にも家持の歌二首があり、それは二日前の二十三日の夕方の歌です。

春の野に 霞たなびき うら悲し この夕影に うぐひす鳴くも

(4290 葉集巻19)

我がやどの いささ群竹 吹く風の 音のかそけき この夕かも

(4291 葉集巻19)

第十九巻末のこの三首は、家持独自の歌風の境地を開いた春愁三吟ともいわれていますが、この二首には、幽かな音に聞き入っている作者の澄んだ世界が詠われています。巻末詠の視覚の世界と対象をなしています。

歌意はわかりやすい。前の二首の心境は「うら悲し」というものでしたが、さらにすすんで、「心悲しも」となり、「独りし思えば」という孤独感の吐露となっています。万葉集には、「独り」、あるいは「思う」という言葉はそれぞれ、七〇首余り登場するといわれていますが(『別冊国文学』№12 「万葉集必携Ⅱ」)、〝独り思う〟と表現したのは家持だけと言われています(『新潮日本古典集成 万葉集五』。

六月号に書きましたが、万葉集の編纂にあたって、もっとも大きな役割を果たしたとされる家持は、四一歳の時の歌を最後に、亡くなるまでの二六年間の間の歌は不明です。最大の豪族の一つだった大伴氏の栄光は昔日のものとなり、家持は孤独と失意のうちに沈黙せざるを得なくなっていたのですが、詩人としての自覚の歴史はここに始まるといっても良いと思われます。なぜ歌うのか、歌とは何か、という歌論史もここから今日までひき継がれてきていて、私たち一人ひとりもまた、この千数百年の短歌史に、加わっているのです。

短歌史を学ぶ意義は、ただ知識欲を満たすためではなく、短歌の歩みに自分は、我々は何を加えることができるか、私には、我々には何が足らないかを学ぶために必須なのです。

4.長塚節が与えたもの─馬場あき子と藤沢周平─

「なぜ歌うか」ということに関連して、また鳥の姿や声に対する歌人の反応ということから想起したのは長塚節です。

歌論史に関連して、第7回講座で取り上げた「自然を詠う」ことを併せて考えたいと思います。

子規を継いだ伊藤左千夫と長塚節ですが、ここではアララギの系譜以外の歌人として、馬場あき子に注目します。

無謀な戦争が未曽有の犠牲の上に終結した一九四五年、「敗戦の秋十七歳だった」馬場あき子は、「友人がくれた『長塚節歌集』を読んでいて馬追虫の…という歌に「遭遇し、ふいに涙が溢れた」。「焼夷弾に焼き払われた大地…はまがうことなく虫の声を生んだのである…夜の灯火を慕って…飛んできたのを手に乗せて、『よくもまあ生きていたね』と呟くと、小さないのちのふしぎが光るように思われ」た、と書く。

馬追虫の髭のそよろに来る秋はまなこを閉ぢて想ひ見るべし

長塚節がこの歌を作ったのは明治四〇年(一九〇七)、二十八歳の時でした。節は大正四年(一九一五)に結核によってなくなっていることを思うと、命の繊細について歌ったこの作品は、戦争が終わったものの、暮らしの日常の先が全く見えない馬場にとって、改めて「命」のことを考えさせずにおかないものでした。

続けて馬場は、虫たちのことを考えるのは、人間が戦争によって、かってに自然破壊の暴力を振るっているのではないか、と考えたからだいう。馬場は身辺の素材を通して世界を思い、歴史を考え、命を見つめています(『歌よみの目』)。

また作家藤沢周平は、「私が自分で発見して感動した最初の短歌は、長塚節の『初秋の歌』十二首である」として、馬追虫の歌のほか、「小夜深にさきて散るとふ稗草のひそやかにして秋さりぬらむ」などを引き、小説家として、感動ということと表現する、ということの関係を次の様に語っています。

「…では理屈ではない何が、私の心に興奮にも似た快い感動を呼びおこすことになったのだろうか。…それは表現ということだったろうと思う。たとえば自然からうつくしさ、さびしさなどを感じ取ると、ただ感じるだけでは満足出来ずに、その感動を何かの形にあらわしたいと考えるのがつねである。(中略)そういう形をあたえることで、人は感動を自分の手中にすることができる…節は初秋の風物だけでなく、風物を通して…秋そのものまで詠んでいた」

(藤沢周平 未刊エッセイ集『ふるさと』)。

馬場あき子の前に小さな虫が飛んできた。その現実の虫と、長塚節が表現したいのちの表現の世界が重なって、虫の命が輝いたのです。

5.歌づくりの方法

自然詠の問題は第7回講座のテーマでしたが、このことを第2回の短歌の〝カタチ〟─型式の問題と第3回講座の歌づくりの伝統と関わらせて考えましょう。

先に触れた家持の自覚─詩作の自覚が、多くの歌人の自覚へと結晶していった最初のピークは古今和歌集であり、それを歌論として集中的に表現したのは、「仮名序」です。

その冒頭の一節の中には、「世の中にある人、ことわざしげきものなれば、心に思ふことを見るもの聞くものにつけて言ひだせるなり」とあります。

仮名序の作者の紀貫之が、自分はこうだ、こう思う、と言っているのではない。「世にある人」がこうしているという、いわば普遍的な道理だとしているのですが、それは何か。

それは、心に思うことを「見るもの聞くものにつけて言ひだせる」というくだりです。

心に思うことを表現するには、作者が見聞きした事物を通じて表現するのだ、という。これが歌づくりの原理です。

人間は生きていく上で、外界の変化に注意深く心を配り、対応し、いわば自然人として、命を繋いできました。このことを考えると、自然の移ろいをしっかりとらえ、表現することは、歌人としての自己形成の基本を作るものだと言ってよいでしょう。馬場あき子の馬追虫の歌の鑑賞はそのことをよく、教えています。

一首のポイントはどこか。まず上句の情景では、「そよろ」。「髭のそよろ」とあるように、馬追虫の特徴ある触角を生態的に描いているところに特徴があります。この表現には作者の主観が反映しています。また「そよろ」は三句にかかるようになっているので、秋にゆっくりと入っていく、という意味があり、「そよろ」には二重の意味があります。

下句はどうでしょう。下句の作者の心、内面では、結句の「想ひ見るべし」が重要です。とくに、「べし」は推量、意志、可能、当然、命令などさまざまな働きを持つ助動詞ですが、通説的解釈の大筋は、「想い見るのが良い」というもの。

しかし上句は、目の前の「ひげ」を素材としながら、しのび寄ってくる秋の気配に心が動いているので「べし」は推量でも、当然、命令でもなく、といって〝~するのがよい、適当だ〟というような軽いものではなく、むしろ、長塚節は、まなこを閉じて想い見ることがふさわしい、そう感じ取りたいという自らの「意志」の表現を試みたと解することが適切なのではないか、と私は思います。このような解釈の振幅をふまえると、正解はこれだ、と断定するよりも、多様な読みを通じ、短歌の方法論を鍛えることが大事だと思われます。

6.歌うこと、生きること

長塚隆の歌を、馬場あき子は馬場あき子として受け止めているわけですが、このように、読み手の側の歌の受信器の感度を良くしないといけない。詠う力は読む力に比例します。

そのためには、文法の問題、言葉の問題を軽視しないで学ぶことはもちろんですが、この困難な時代において、歌うということへの自覚、問題意識の形成の大切さを強調したいと思います。

こうした自覚の形成を、第5回の「主題」の問題における「社会詠」、続く第6回の「時代を詠うこと」、そして第7回、8回の生活詠の探求と続く一連のなかで、私たちが短歌の実作者として、いかに立ち上がっていくかを検討しましたが、それはまた、この困難な時代に人が生きることの意味を探究する試みでもあります。

というのも、主題の問題を検討する一環として、演劇や映画、美術など他の芸術分野における「主題」の扱い方をも考える中、その一つとしてゴーガンの「我々はどこから来たのか。我々は何ものか、我々はどこへいくのか」というタイトルの作品のことを紹介したのですが、この絵の描かれた1897年の700年前に、鴨長明が、『方丈記』の冒頭、同じことを語っているのです。「ゆく河の流れは絶えずして」という有名な書き出しに続き、こうあります。

…朝に死に、夕べに生るるならひ、ただ水の泡にぞ似たりける。知らず、生まれ死ぬる人、何方(いづく)より来たりて、何方へか去る…。

鴨長明は和歌所寄人として出仕していましたが、出家し現在の京都市伏見区日野に方丈を結び、その生活の記録として『方丈記』を書きました。その中で、地震や大火の記事は相当に迫真的です。隠遁者として、ただ無常を嘆いていません。

時間的空間的にはるかに離れた表現者が、自分は何者か、生きるとはいかなることかを自問する同一性には驚くばかりです。さらに時代が下って、ゴーガンと近い年代では僧の良寛(1758~1831)もこの問いかけに近い漢詩を遺しています。

また良寛には、暮らしの歌とともに、いわば、子どもの発見─子どものなかに仏性を見るような─歌があります。

霞立つながき春日に子供らとてまりつきつつこの日暮らしつ

ここにはただ彼岸に浄土をみる中世の諦念から脱して、新しい人間観を含む近代の序章が始まろうとする時代の投影があるように思います。一人の好々爺として良寛を見るのかどうか。それは評者の側に、一定の子ども観、発達観がなければ見出しがたいものです。歌づくりの方法的な検討の一端は一、二月号の「推敲」で多少触れました。こうした歌づくりの技術的問題とともに、力を込めて、現代における民主主義短歌とは何か、を探究していきましょう。

了

短歌のいろは

わたしがこれまでに関わった支部や短歌サークルの方々の作品を添削した例です。

作歌の参考にして下さい。(2013年9月)

新日本歌人協会選者 奈良達雄

1 . たった一、二語を変えるだけで

短歌は、たった一、二語を変えるだけで、思いが深まったり、調べが整ったりします。一首出来上がったら、もっと適切な言葉はないか、推敲してみることが大切です。

① 原 歌 寒さには強いと言いつつ重ね着しこんな筈ではと歳を知りたり

添削歌 寒さには強いと言いつつ重ね着しこんな筈ではと歳を悟れり

「知りたり」でもいいのですが、「悟れり」の方が意味が深くなります。高齢化への悩みのりこえて行く覚悟を滲ませることができると思います。

② 原 歌 飯館の除染につきし若者が得し賃金の安さを語る

添削歌 飯館の除染につきし若者が得し賃金の安さを嘆く

「安さを語る」は、賃金が安いということを話した説明に終わっています。若者が賃金の安いことを語ったのは、もっと上げてほしいという気持ちからではないか。それがすぐには希望通りには行かない、そのもどかしさを察すると、「安さを嘆く」とした方が、より適切だと考えます。

③ 原 歌 「古河三十六度C」テレビで見たと連絡をしてくる友がふるさとに居る

添削歌 「古河三十六度C」テレビで見たとわれの身を気遣う友がふるさとに居る

「連絡をしてくる友が」いるのは事実でしょう。作者はありがたい気持ちからこの歌を詠んだのでしょうから・・・。この場合の「連絡」はただ事柄を伝えるだけの「連絡」ではありません。作者が異常な暑さで健康を害しているのではとの思いから、電話してきたのです。「われの身を気遣う友が」とした方が、友人の気持ちに添うと思ったのです。作者のふるさとが、避暑地とも言えるところであることを知っているわたしには、良いお友達を持っている作者の幸せを思わずにおれません。

④ 原 歌 原爆を許してならじと歩きいる平和行進灼熱のなか

添削歌 原爆を許してならじと列を組む平和行進灼熱のなか

三句の「歩きいる」が、もちろん間違っているとは思いません。しかし作者が「灼熱のなか」と詠うほどの暑さのなか、核兵器の廃絶を心から求めて歩いている人たち。志を同じくしている人たちだと思うと、ただ「歩きいる」でなく、「列を組む」としたかったのです。

⑤ 原 歌 事業所は二箇所でヘルパーする息子われの年金に届かぬ給料

添削歌 事業所は二箇所でヘルパーする息子われの年金に届かぬ額で

原作は上句と下句が体言(名詞)で止められているので、やや突き放した表現になっています。結句を、「届かぬ額で」とすると、「ヘルパーする息子」に返る倒置法が成り立ちます。上句と下句がつながり、やわらかい表現になることを味わってほしいものです。

⑥ 原 歌 夫婦揃い祝いやせんと詠いたる友いかに在す妻見送りて

添削歌 夫婦揃い祝いやせんと詠いたる友いかに在す妻身罷りて

結句、「見送りて」では、長期療養や協議離婚の場合も考えられます。亡くなられたことをはっきりさせるために、「身罷りて」を使いました。文語表現の短歌にはよく使われる言葉です。

⑦ 原 歌 しみじみとよき日を刻む胸の中にむすこの結婚式終えて

添削歌 しみじみとよき日を刻む胸の中にむすこの婚儀めでたく終えて

「結婚式」の代わりに「婚儀」を使って下句の調べを整えました。「めでたく」は、「祝われるべき」「慶賀されるべき」の意味でなく、「とどこおりなく」くらいの意味です。

わたしがこれまでに関わった支部や短歌サークルの方々の作品を添削した例です。

作歌の参考にして下さい。(2013年10月)

新日本歌人協会選者 奈良達雄

2.説明調を改める

歌会で、よく「説明調だ」と批判されることがあります。どこが説明になっているか、例歌と添削歌を比べてみてみて下さい。

①原 歌 味噌汁にあおさ入れれば拡がりて南の海の香が匂い立つ

添削歌 味噌汁のあおさ見る見る拡がりて南の海の香が匂い立つ

添削歌は、「入れれば」という説明を省き、いきなり味噌汁の中のあおさの変化を描写したのです。どちらが生き生きした歌か、お分かりでしょう。

➁原 歌 母の日にベランダの鉢にミニバラは祝うが如く朱の色染め

添削歌 ミニバラは朱も鮮やかに鉢に咲く母の長寿を祝うが如く

この場合、鉢がどこにあるかはそれほど重要ではありません。それよりも、バラの花の様子を描くことです。

③原 歌 解雇され四十二年続きたる新年会に仲間集まる

添削歌 解雇にも四十二年怯まずに闘う仲間今年も集う

原歌は、解雇された仲間が四十二年続く新年会に集まりました、という報告に終わっています。「怯まずに闘う仲間」とすることで、作者の思いを盛り込むことができると思います。

④原 歌 セリとフキ歌友の作物いただきて食事をしてる至福どき

添削歌 歌の友が丹精込めし芹と蕗夕餉の卓を彩りており

「至福どき」は主観的な言葉です。作者がそう言ってしまうのでなく、読む人に感じさせる。客観的描写を大切にしたいものです。「丹精込めし」とすることで感謝の思いを、「夕餉の卓を彩りており」で、至福の思いを出したつもりです。

⑤原 歌 ムバラクに退陣求める百万人アレクサンドリア・タハリール広場に

添削歌 ムバラクに退陣求める百万人タハリール広場に抗議渦捲く

原歌は、ムバラクの退陣を求めて百万人が広場に集まりました、という説明に終わった感じです。結句で人々の気持ちを表現してみました。

⑥原 歌 鼻からもツララの下がれる気分なり地吹雪き逆まく戦場ヶ原歩き

添削歌 鼻からもツララの下がる思いなり戦場ヶ原地吹雪き風捲く

結句「戦場ヶ原歩き」が説明調です。「地吹雪き風捲く」と最後まで客観的に描写して、戦場ヶ原を歩いていることを自然に判るようにしたのです。

⑦原 歌 船室におとぎ話を島口で語りし人に孫のごと聞く

添削歌 島口でおとぎ話を語る老い 孫のごと聴く船に揺れつつ

初句の「船室に」が説明です。だから「語りし人に」と、句の終りの音が重なってしまうのす。結句「船に揺れつつ」と客観的な描写で、船室で聴いていることを自然に判るようにしてみました。

⑧原 歌 新品のスピーカーに買い替えてTPP反対の声上げ訴う

添削歌 新品のスピーカー頼れる武器としてTPP反対に声強めゆく

「買い替えて」要らない説明です。「新品のスピーカー」で分るのです。仮にもらった物だとしても説明は要りません。仮に「頼れる武器として」と、新品のスピーカーに替えた気持ちを補ってみました。

わたしがこれまでに関わった支部や短歌サークルの方々の作品を添削した例です。

作歌の参考にして下さい。(2014年7月)

新日本歌人協会選者 奈良達雄

3.抽象化せず具象的に詠む

短歌は一般に短く表現することを求められますが、出来るだけ具象的に詠んだ方が

イメージしやすい場合もあります。

① 原 歌 「持ってけし」あれもこれもと義姉たちは車いっぱい足下にまで

添削歌 「持ってけし」米・味噌・野菜・姉たちは車に積みぬ足下にまで

「持ってけし」は北陸の方言、「持っていきなさい」の意味です。

原歌は、「あれもこれもと」となっていますが、作者にうかがったら、お米、味噌、野菜

などを上げたので、そのまま詠み込みました。「あれもこれも」よりずっと分り易くなったと

思います。

② 原 歌 中学校の図書館書庫に隠れいし新書版のプロレタリア文学

添削歌 中学校の図書館書庫に隠れいし新書版なる「党生活者」

「プロレタリア文学」では一般的過ぎます。たくさんあったのでそう表現したのでしょう。

でも一つに絞った方がインパクトがでます。「新書版なる『蟹工船』も」でも・・・。

③ 原 歌 豆投げてやると勇ましい二歳児はあっという間に鬼に完敗

添削歌 豆投げてやると勇みし二歳児は鬼のお面にワット泣き出す

「鬼に完敗」は作者が抽象化してしまった表現です。二歳児の行動を具体的に描いた

方が面白味が出ると思います。

④ 原 歌 美恵子さんから時折り届きし我が好み形身となりて身近にありし

添削歌 美恵子さんから時折り届きしショールなど形身となりて身近かにありきいんしょばん

「我が好み」、作者は分っても読む人には分りません。作者に「美恵子さんから贈られた

物で一番心に残っているのは」と伺ったら「ショール」だとのこと、それで添削歌のように

なりました。

⑤ 原 歌 生命どう宝人殺しの島にはすまじ右手には杖を左手に旗

添削歌 人を殺める島にはすまじ杖をつく身なれど旗を輝かせて起つ

「生命どう宝」という使い慣れた言葉を省き、三句以下を具象的に詠んで、作者の

意気ごみを示しました。

⑥ 原 歌 長崎の遺跡をめぐる若者は資料片手に三十余人

添削歌 三十余人遺跡をめぐりの瞳が光る若きらに語り継ぐ長崎の惨

「長崎の遺跡」では、隠れキリシタンの遺跡か出島のそれか、それともジャパゆきさん

の遺跡かわかりません。作者の立場は、若者のひとりなのか、遺跡めぐりの人々を見てい

る観光客なのか、よく分りません。作者にうかがったら原爆の遺跡めぐりを案内した時のこ

とだとのこと、添削歌は事情が全て分るように、そして作者の誇りも盛り込んであります。

以上六つの例で、抽象的にまとめてしまうのでなく、具象的に詠むとはどういううことか、

お分かりいただけたと思います。

4.分かり易く順序を整える

1 ひとしきりおれおれ詐欺の手口言いあたふた帰る息子立ち寄り

帰ったことが先に、立ち寄ったことが後になっていますが、順序どおりに詠んだ方が分かり易いと思います。

立ち寄りておれおれ詐欺の手口など我にふくめて子は帰り行く

2 残せるかあとに生まれる者たちへ島の木を切るチップ工場

原歌は一見、チップ工場をのこしたいのか、と思いました。

チップ工場から木々を守らん豊かなる緑の島を継ぎゆく者へ

3 玉葱を刻み流れる涙はつづく拉致されし母の迫る言葉に

原歌、一読して母が拉致されたのかと取られそうです。

玉葱刻み流れる涙とどまらず娘を拉致されし母の言葉に

4 朗々と意味深まりて吟詠は我が身正してしばし聴き入る

「朗々と」は、吟詠の様子で、朗々といみが深まるのではありません。

朗々と吟ずるを聴けば詩の意味も深まる如し身を正しおり

5 鳴き交わす声の頻りにヨシキリは枯葦群の中より聞こゆ

このまま読むと、ヨシキリが聞こえたことになります。聞こえたのはヨシキリの声です。

鳴き交わすヨシキリの声枯葦の群の中より頻り聞こゆる

* 一首詠んだら、何度も読み直して、読む人に分るよう、順序を整えることを心がけるようにして下さい。